Eiskalt und voller Spulen Interview mit einem Großgerät: Das MPMS

Das Magnetic Property Measurement System (MPMS) spürt mit supraleitenden Sensoren das magnetische Moment. Doch was genau verbirgt sich in den Spulen dieses Großgeräts im Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA)? Unsere externe Redakteurin Dörte Saße fragte nach – und zwar beim Gerät.

Guten Morgen, MPMS, wie würden Sie sich beschreiben und was machen Sie überhaupt?

Moin Moin! „Magnetische Eigenschaften Mess-System“ heiße ich übersetzt – und das sagt eigentlich auch schon alles. Ich bekomme eine Probe aus Nanopartikeln zwischen die Spulen, bewege sie ein bisschen auf und ab und schon misst mein Sensoren-Team ihr magnetisches Moment. Im Fachjargon: das kleine „m“. Egal, ob paramagnetisch, diamagnetisch, ferromagnetisch oder superparamagnetisch. Ob als Pulver, in fester Matrix oder in Flüssigkeit: Gebt mir Eure Proben, ich kann aus jedem Material alles über ihre magnetischen Eigenschaften herauskitzeln.

Aber ist das nicht ein bisschen vollmundig? Es heißt, Sie seien ziemlich einfach gestrickt?

Nun ja. Dafür, dass der Magnetismus in all seinen Spielarten recht komplex ist, bin ich tatsächlich einfach gebaut: Ein paar Spulen, ein paar Sensoren und ein kleiner, präziser Transportmotor – das genügt im Prinzip. Allerdings sind die Sensoren, SQUID genannt, ein Wunderwerk der Technik. Sie müssen immer eiskalt gehalten werden. Heliumkalt, um genau zu sein. SQUID ist nämlich die englische Abkürzung für „supraleitender Quanten-Interferenz-Detektor“. Nur wenn es kalt genug ist, arbeiten die Sensoren supraleitend und können extrem schwache Magnetfeldänderungen sehr genau wahrnehmen. Deshalb ist meine untere Hälfte im Prinzip eine große Thermoskanne mit Technik drin und drumrum. Der angeschlossene Analyserechner hilft dann, das magnetische Moment sowie andere Details herauszubekommen.

Dieses „m“ übrigens, also die magnetische Stärke und Ausrichtung eines Objekts – das besitzen nicht nur Magnete, sondern auch sich bewegende Elementarteilchen wie Protonen und Elektronen. Und damit auch diverse Moleküle, die sich aus ihnen zusammensetzen. Schon die alten Griechen übrigens hatten diese „eigenartigen Steine“ entdeckt, an denen Nägel und anderes Eisen hängen blieben – sie benannten sie nach der griechischen Landschaft Magnisia. Heute heißt das ferromagnetische Mineral Magnetit, zu finden rund um die Welt. Die Chinesen verwendeten es bereits ein Jahrtausend früher, um die Himmelsrichtung damit zu bestimmen. Einen ähnlichen Effekt nutze ich in meinem Innenleben, wenn denn die Spule das Erdmagnetfeld und das Nanopartikel die Kompassnadel wäre…

Wie funktioniert denn so ein Mess-Durchlauf?

Ich messe immer eine Signalveränderung – und zwar jene, die die bewegte Probe verursacht. Also, meine Anregungsspulen bauen zunächst ein konstantes Magnetfeld auf. Dann schiebt mein Motor das Material auf dem Probenhalter innerhalb der zwei Spulenpaare auf und ab. Und diese Bewegung – wer erinnert sich noch an Induktion aus dem Schulunterricht? – ändert den magnetischen Fluss, verursacht einen Strom in den Spulenpaaren: je nach Position der Probe in den Spulen mal stärker, mal schwächer. Das wiederum registrieren die SQUID-Sensoren, auch wieder per Induktion, und geben schließlich die Messkurve aus. Daraus wiederum kann der Computer das magnetische Moment des Materials berechnen. Klingt das kompliziert? Dies ist nämlich nur die einfachste Anwendung…

Übrigens variieren meine Menschen den Messmodus, je nach Probe und Fragestellung: Manchmal fährt mein Motor die Probe zum Beispiel ganz langsam nach oben, über vier Sekunden lang; ich kann sie aber auch schnell schütteln, bis zu 16 mal pro Sekunde, das mache ich dann auch vier Sekunden lang. In dieser Zeit wird bei uns ein Datenpunkt aufgenommen. Und wenn wir also eine ganze Magnetisierungskurve mit 61 Punkten aufnehmen, dauert’s etwas mehr als eine Viertelstunde. Aber wie sagte schon Einstein? Alles ist relativ. Es kann also auch länger oder kürzer dauern, weil man an mir so viele Parameter einstellen kann.

Und was ist das Besondere an Ihnen hier am LENA?

Ich arbeite einfach sehr vielfältig. Mein statisches Magnetfeld kann ich bis 7 Tesla hochfahren, das ist die Flussdichte von rund 700 Kühlschrankmagneten. Aber ich kann auch sehr kleine Felder. Oder sehr feine Zwischenschritte. Außerdem beherrsche ich Temperaturen für die Probe zwischen 1,8 bis 400 Kelvin, also von nahe dem absoluten Nullpunkt bis fast 130° Celsius – weil manche Materialien bei Erwärmung ihren Magnetismus verändern. Und obendrein schlucken meine Spulen nicht nur Gleichstrom, sondern auch Wechselstrom – denn mit Wechselfeldern können wir auch dynamische Vorgänge begucken. Soll heißen, wie schnell etwa die Partikel ihre Richtung ändern, wenn sich die Feldrichtung ändert: Damit kann ich noch mehr Partikeleigenschaften bestimmen helfen. Oder etwa auch Viren nachweisen, in einem so genannten Bio- oder Immuno-Assay. Mit solchen Wechselfeldern arbeiten zwar auch andere Geräte in Braunschweig – aber nur in mir kann man bislang diese Felder, sehr tiefe Frequenzen und ein breites Temperaturspektrum kombinieren. Und dabei wirklich genau messen.

Was an mir besonders ist? Der Clou kommt zum Schluss: Mein Flüssigprobenhalter ist absolut einzigartig, denn er ist Marke Eigenbau! Hier in Braunschweig wurde er entworfen und direkt in unserer Werkstatt konstruiert. Bei Flüssigproben ist es wichtig, dass sie nicht in meine Vakuumkammer gezogen werden, der frühere Probenhalter war nicht dicht. Jetzt aber muss man im Prinzip nur noch zwei Röhrchen zusammenschrauben, das funktioniert super und vereinfacht die Arbeit enorm.

Bei all den tollen Features und Fähigkeiten – haben Sie eigentlich auch Macken?

Na ja, Macken… Man muss bei mir ein paar Sachen korrigieren, wie aber ja bei vielen Maschinenkollegen auch. Das Hintergrundsignal raus rechnen, beispielsweise, oder die Geometrie der Probe berücksichtigen. Wenn es eine Flüssigprobe ist, muss ich das Signal des Wassers ignorieren. Und meine Kalibrierung läuft mit einer immer gleichen Palladium-Probe. Wenn aber die Messprobe dann schmaler oder länger ist, verändert auch das das Signal auf bestimmte Weise – so was muss man schon immer berücksichtigen.

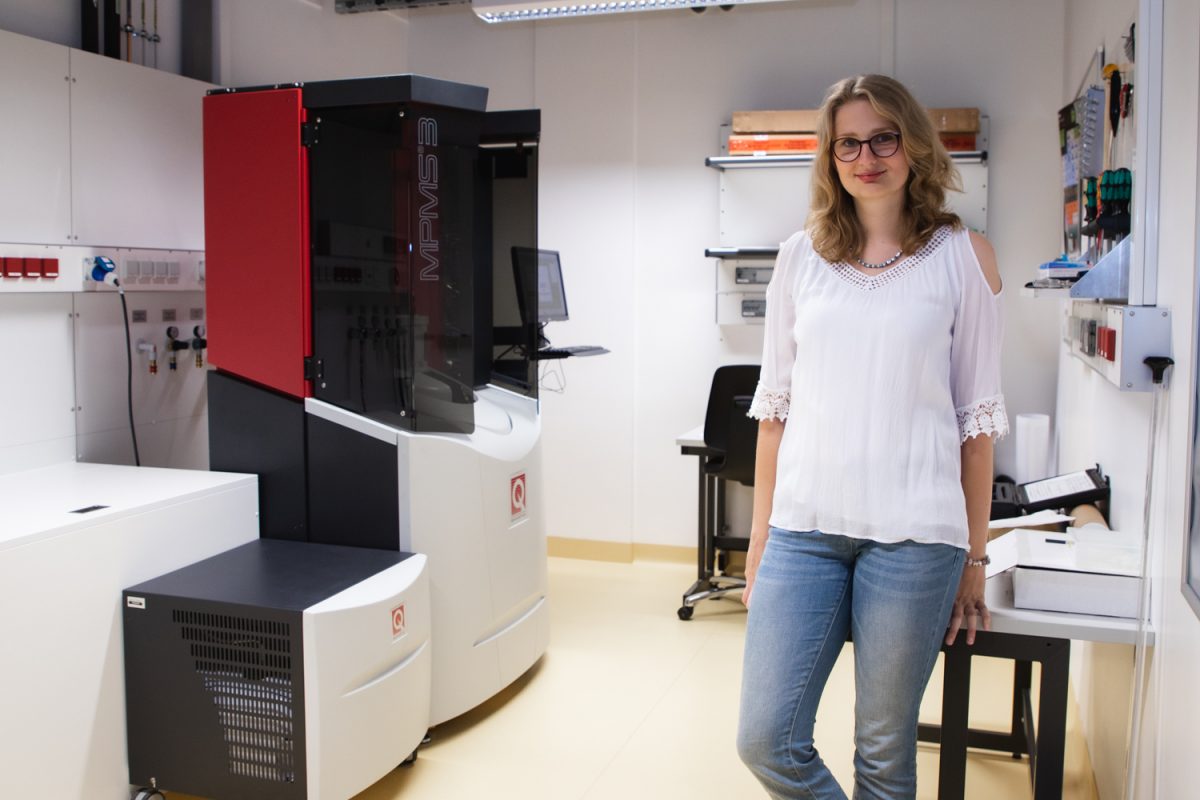

MPMS: „Rechts vor mir ist Tamara Kahmann, die auch das Dolmetschen für mich übernommen hat. Als Doktorandin ist sie derzeit sehr häufig bei mir. Zusätzlich gehören noch Professor Frank Ludwig und Enja Rösch zum Team. Ein Virus verhindert gerade, dass sie alle mit aufs Foto können. Hoffentlich ist es kein Trojaner.“ Bildnachweis: Max Fuhrmann/TU Braunschweig

Und wie lange stehen Sie schon in Braunschweig? Gefällt es Ihnen hier?

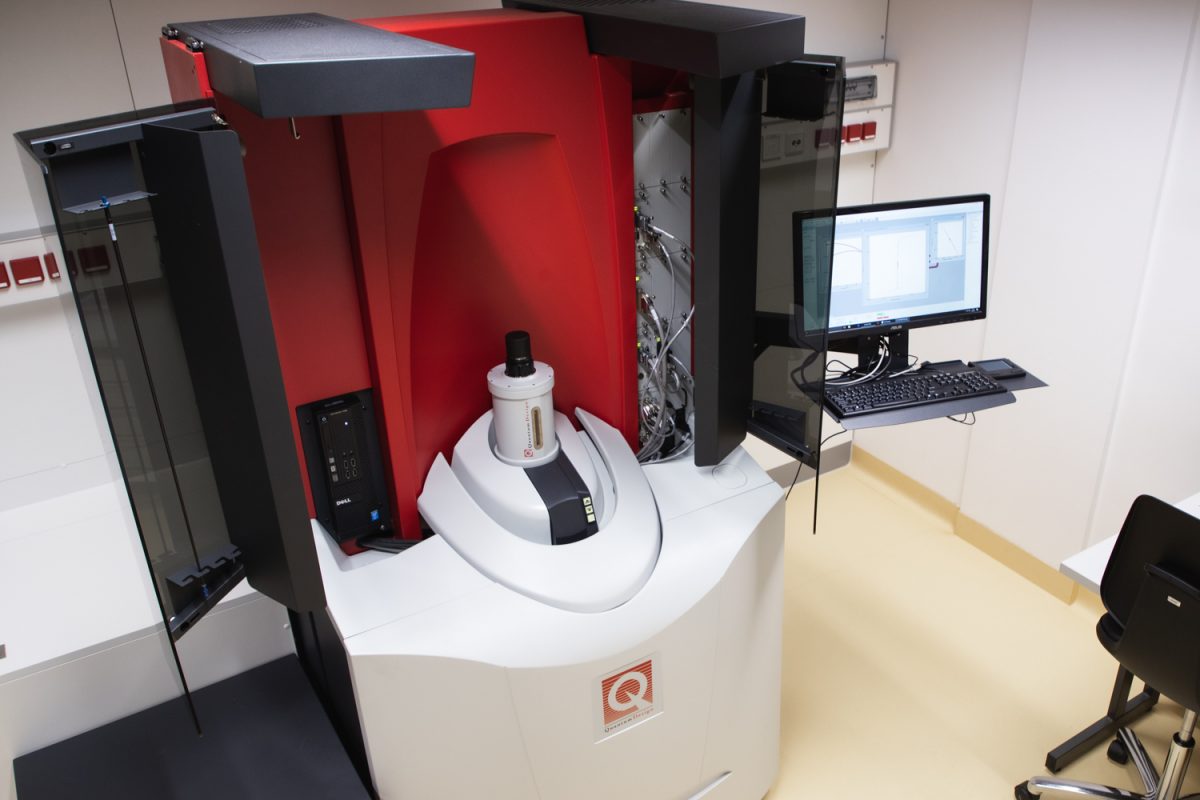

Vor rund zwei Jahren wurde ich hergebracht, ziemlich komplett aus meiner Mutterfabrik – und einfach aufgestellt. Schlüsselfertig, sozusagen. Da ist mein Hauptelement, groß wie ein überdimensionaler Kühlschrank, unten hellgrau, oben anthrazit und rot. Daneben steht eine Box mit der Pumpe. Die ist verbunden mit einem Kompressor und mit den Heliumbehältern im Nebenraum für die Kühlung. An sich fühle ich mich hier ganz wohl soweit. Ich bekomme ganz unterschiedliche Proben zu futtern. An mir wurden und werden Master- und Doktorarbeiten erarbeitet. Grundlagenforschung und Förderung künftiger Forschergenerationen, was will man mehr?

Autorin: Dörte Saße