Wir halten Sie auf dem Laufenden – mit Meldungen aus Instituten und unseren Servicestellen sowie Notizen rund um die TU Braunschweig.

26. Juli 2024

26. Juli 2024

Vom 3. bis zum 7. Juni 2024 fand die Gesundheitswoche…

25. Juli 2024

Die Technische Universität Braunschweig wird zum sechsten Mal mit dem…

25. Juli 2024

25. Juli 2024

Im Rahmen des DAAD-geförderten Projekts „Study trips for groups of…

17. Juli 2024

17. Juli 2024

Das Projekt „Glückskompetenz in der Grundschule“ (GlüGS-Projekt) wurde mit dem…

11. Juli 2024

11. Juli 2024

Die DLR_Uni_Summer_School 2024 ist eine deutschlandweit einzigartige Veranstaltung der Luftfahrt-Universitäten…

8. Juli 2024

Doktorandin Svenja Stomberg wurde auf der internationalen cGMP-Konferenz 2024 in…

4. Juli 2024

Die Energiewende verlangt nach neuen Antworten für eine effiziente Stromerzeugung…

21. Juni 2024

21. Juni 2024

Abschied von Sabine Maurer nach 22 Jahren Ob leckerer wechselnder…

13. Juni 2024

13. Juni 2024

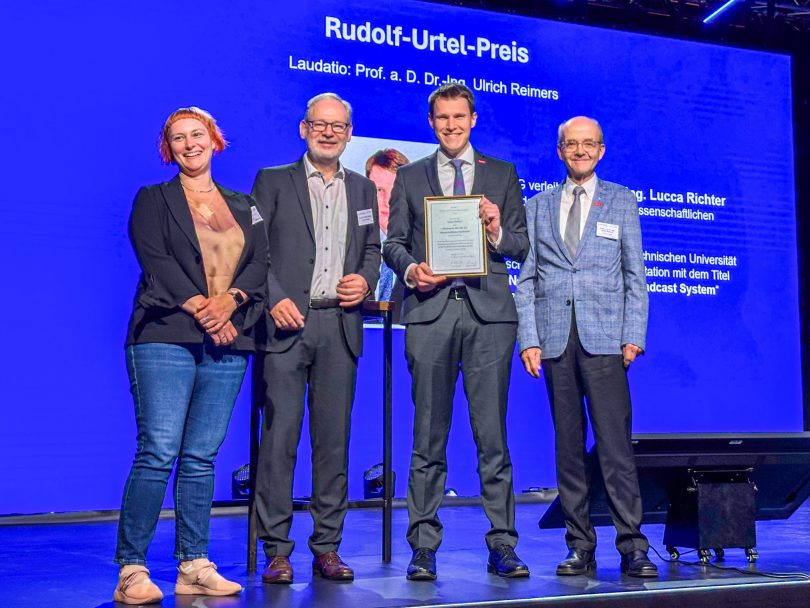

Im Rahmen der Fachtagung der FKTG – Gesellschaft für Elektronische…

13. Juni 2024

13. Juni 2024

Prof. Christopher Teskey vom Institut für Organische Chemie der TU…

31. Mai 2024

31. Mai 2024

Vom 21. bis 28. Mai 2024 kamen beim Indo-German High-Tech…

29. Mai 2024

29. Mai 2024

Forschende der beiden Partneruniversitäten TU Braunschweig und Tampere University waren…

29. Mai 2024

29. Mai 2024

Am 28. Mai 2024 vergab die Industrie- und Handelkammer (IHK)…

22. Mai 2024

22. Mai 2024

Beim diesjährigen „Klimaschutzpartner des Jahres“ wurde das Projekt „Holz Ziegel…

15. Mai 2024

15. Mai 2024

Die Wissenschaftlerinnen Professorin Marli Hatje und Professorin Luciana Erina Palma…

8. Mai 2024

8. Mai 2024

Dr. Ann-Kathrin Brinkmann wurde am Tag des Maschinenbaus mit dem…

3. Mai 2024

Am 6. und 7. Mai 2024 lädt die TU Braunschweig…

30. April 2024

30. April 2024

„Projekt Furi – tanz aus der Reihe“ lautet der Titel…

23. April 2024

23. April 2024

Doktorand Tim Seifert vom Institut für Angewandte Physik wurde mit…

22. April 2024

22. April 2024

Nachdem Professor Michael P. Wistuba, Leiter des Instituts für Straßenwesen…