Wenn das Tablet das Lernen sichtbar macht Dr. Marcus Friedrich zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht

Schnelles Internet, Lernplattformen, Tablets, digitale Tafeln – mit dem Digitalpakt sollen die Schulen für die Digitalisierung fit gemacht werden. Das ist gerade in der Pandemie dringender denn je. Doch kann die Technik allein das Problem nicht lösen. Im Projekt „DiBS – Digitale Kompetenzen für die Lehrkräftebildung an der TU Braunschweig“ geht es darum Lehrkräfte so auszubilden, dass sie digitale Instrumente im Unterricht sinnvoll einsetzen können. Dr. Marcus Friedrich vom Institut für Pädagogische Psychologie hat Bianca Loschinsky von seiner Arbeit im Digital Research Lab, neuen Aufgaben durch digitale Medien und seiner aktuellen Studie zur Nutzung von Tablets erzählt.

Dr. Marcus Friedrich vom Institut für Pädagogische Psychologie. Bildnachweis: Markus Hörster/TU Braunschweig

Herr Friedrich, Sie forschen im Projekt „DiBS – Digitale Kompetenzen für die Lehrkräftebildung an der TU Braunschweig“ zum Einsatz von digitalen Werkzeugen im Unterricht. Gerade haben Sie in den achten Klassen zweier Gymnasien untersucht, welchen Einfluss Tablets auf die Lernentwicklung von Schüler*innen haben. Was ist dabei herausgekommen?

Interessanterweise, dass sich die Jahrgänge beider Schulen etwa gleich entwickeln. Wir haben also keinen signifikanten Unterschied festgestellt zwischen den Klassen, in denen systematisch in der gesamten achten Jahrgangsstufe Schulbücher, Taschenrechner und Hefte abgeschafft wurden, um sie durch Tablets zu ersetzen und der Kontrollschule, in der ohne dieses digitale Instrument im Unterricht gearbeitet wird.

Hatten Sie ein anderes Ergebnis erwartet?

Es gab Grund zur Hoffnung, dass sich die Schüler*innen mit Tablets besser entwickeln. Denn mit den Geräten kamen auch neue Arten von Aufgaben auf die Jugendlichen zu. Die Schule hat zum Beispiel Matheaufgaben eingeführt, bei denen die Schüler*innen nicht nur einfach Aufgaben rechnen sollten. Während des Lösens der Aufgabe sollten sie laut verbalisieren, was ihnen durch den Kopf geht, wie sie vorgehen und dabei auch den Bildschirm mitfilmen und ihre Stimme mitschneiden. Dadurch können die Lernenden untereinander, aber auch Schüler*innen und die Lehrkraft darüber in den Austausch kommen, wie man eine Aufgabe bearbeitet. Aus pädagogisch-psychologischer Sicht haben wir in diese Art der Aufgabenstellung viel Hoffnung hineingesetzt, weil darüber das Lernen quasi sichtbar gemacht wird. Wie geht jemand vor, wenn er ein Gedicht interpretiert oder Matheaufgaben löst?

Gleichzeitig gab es aber auch Grund zur Sorge, weil angenommen wird, dass man an Bildschirmen oberflächlicher arbeitet als zum Beispiel auf Papier. Ein Bildschirm wird eher mit Entertainment und schneller, oberflächlicher Verarbeitung von Informationen assoziiert. Tatsächlich entwickelten sich jedoch die Achtklässler beider Schulen gleich.

Wie sind Sie bei der Untersuchung vorgegangen? Was haben Sie abgefragt?

Insgesamt waren an der Studie 160 Schüler*innen beteiligt. Das heißt: Wir konnten nur Effekte ab einer bestimmten Größe nachweisen. Wenn es schwache Effekte gäbe, wäre unsere Stichprobe zu klein.

Die Ergebnisse sind allerdings auch dadurch etwas eingeschränkt, weil wir Ende Februar, Anfang März 2020 erhoben haben und ein weiteres Mal im September 2020. Die Schulen haben sich nicht nur beim Einsatz von Tablets unterschieden, sondern vermutlich auch darin, was sie während der Schulschließung gemacht haben. Eventuell hat die Vergleichsschule in der Zeit relativ viel über Laptops unterrichtet. Da müssen wir noch einmal genauer hinsehen.

Insgesamt haben wir 17 Variablen betrachtet, für die wir uns Effekte durch das Unterrichten mit Tablets erhofft haben. Darunter waren zum Beispiel Lese- und Mathekompetenz, Interesse am Lesen, an Mathematik und Naturwissenschaften. Hier bestand die Befürchtung, dass solche Interessen schwinden, weil das Medium Tablet interessanter ist. Außerdem haben wir gefragt: Wie schätzen die Schüler*innen ihr Verhältnis zu Informations- und Kommunikationstechnologien ein. Es war zu erhoffen, dass die Jugendlichen mit dem Tablet sich selbst als kompetenter wahrnehmen, mehr Interesse daran haben und in dem Bereich selbstständiger sind. Allerdings haben wir keine Unterschiede zwischen den beiden Schulen gefunden. Das könnte daran liegen, dass Schüler*innen in dieser Jahrgangsstufe bereits gut mit digitalen Geräten zu Hause ausgestattet sind.

Was bringen Tablets im Unterricht eigentlich?

Tendenziell zeigt sich, dass die Aufgaben und Inhalte wichtiger sind als das Medium. Tablets bieten jedoch – wie bereits beschrieben – die Möglichkeit für ganz neue Arten von Aufgaben. Zum anderen kann man mit Tablets auch Videos aufnehmen. Die Lehrkräfte haben – anders als vielleicht noch vor 20 Jahren – viel weniger Aufwand, die Videos zu produzieren und die Lernenden können sich diese schnell und unkompliziert ansehen. In diesem Bereich sehe ich fürs Unterrichten großes Potenzial.

Ich habe selbst beispielsweise für eine Vorlesung und zwei Seminare zu jeder Sitzung Videos produziert. Die Studierenden können sich die Videos mehrfach ansehen und das, wann es für sie passt. Wenn sie später ihre Prüfungen schreiben, können sie sich das Wissen erneut aneignen.

Macht die vorherige Nutzung des Tablets einen Unterschied im Distanzlernen?

Ich wäre überrascht, wenn dies nicht so wäre, da die Schüler*innen den Umgang mit einem digitalen Gerät bereits geübt haben und eine gewisse Expertise besitzen. Digitales Lernen stellt andere Ansprüche, zum Teil auch höhere Ansprüche an die Fähigkeiten zum selbstregulierten Lernen. Man muss selber viel besser planen, sich selbst besser überwachen, was zum Teil auch sehr schön ist, weil man sich die Aufgaben selber einteilen kann.

Welche Inhalte können im Homeschooling überhaupt vermittelt werden, welche eher nicht?

Schwierig ist es vor allem in Bereichen, in denen physikalische Objekte bewegt werden müssen. Digital ist es natürlich viel schwieriger, im Physik- oder Chemieunterricht zu experimentieren. Das ist virtuell auch nicht das Gleiche wie in Präsenz, vermutlich gilt dies auch für Sport und Musik.

Bei der Evaluation der digitalen Lehre, die wir im Sommer an der TU durchgeführt haben, waren die Studierenden zum Teil mit den Angeboten der digitalen Lehre sehr zufrieden. Dies bezog sich vor allem eher auf theoretische Inhalte. Schwieriger wird es dagegen bei Laborexperimenten.

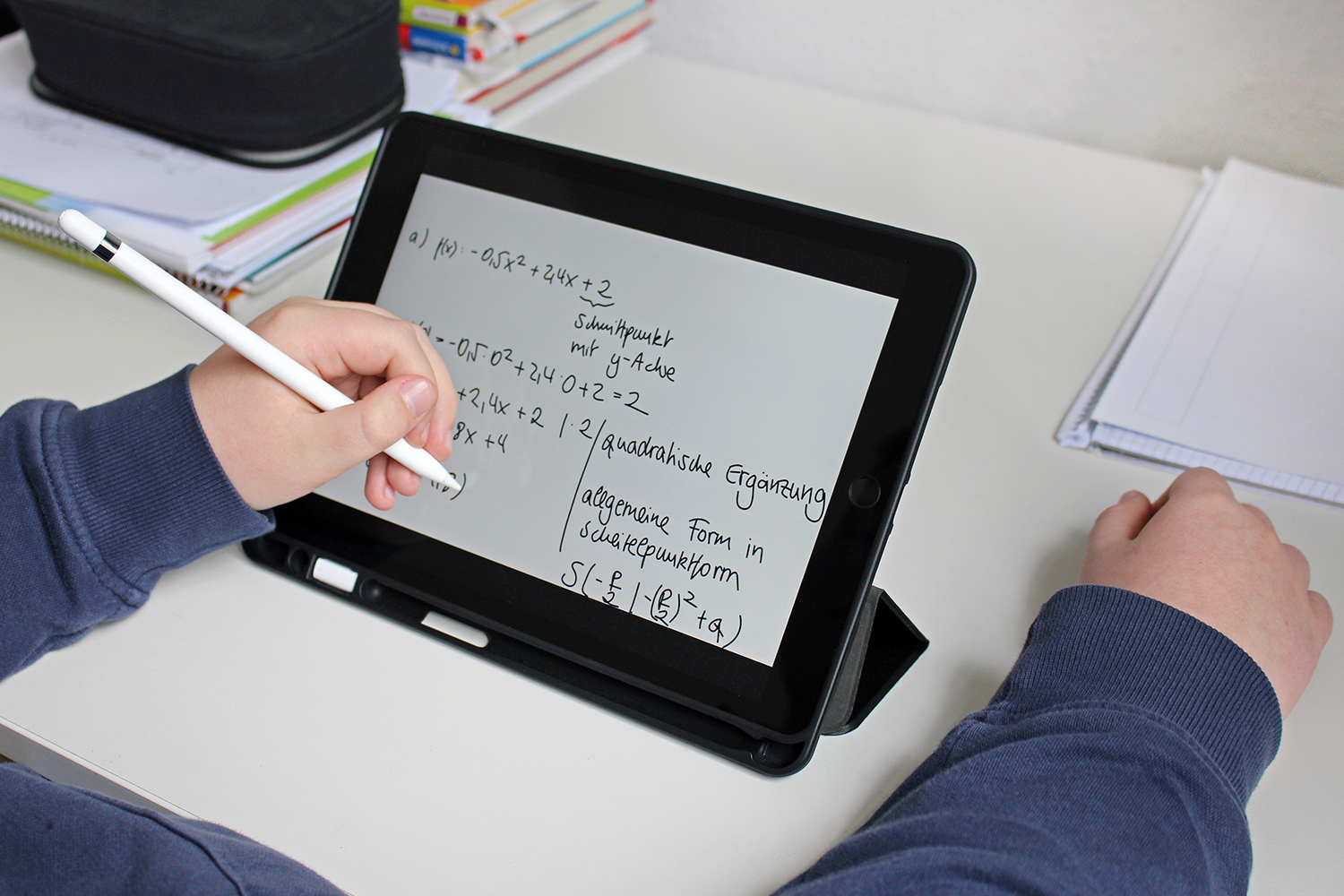

Nicht nur rechnen. Während des Lösens der Aufgabe sollten die Schüler*innen laut verbalisieren, was ihnen durch den Kopf geht. Bildnachweis: Bianca Loschinsky/TU Braunschweig

Die Tablet-Studie ist Teil des DiBS-Projekts. Um was geht es dabei?

Im Projekt DiBS geht es darum, die Lehramtsausbildung zu verbessern: zum einen systematisch den Studierenden digitale Kompetenzen zu vermitteln und zum anderen zu untersuchen, wie Ausbildung mithilfe digitaler Instrumente verbessert werden kann. Ein Beispiel: In einem Projekt in der Physik-Didaktik setzen sich die Wissenschaftler*innen mit Augmented Reality (AR) auseinander. Mit AR kann man ein Magnetfeld sichtbar machen und die Formeln direkt als zusätzliche Information miteinfügen. Sobald ich am Aufbau etwas verändere, ändern sich auch die Informationen, die dazu geliefert werden. Da erhoffen wir uns, dass die Studierenden mit diesem digitalen Tool besser lernen.

Im Moment sieht man ganz gut, wofür digitale Kompetenzen bei Lehrkräften nützlich sind. Wenn die Lehrkraft mit einem Computer nicht umgehen kann, ist es im Lockdown auf jeden Fall schwieriger als wenn sie total fit ist. Zum anderen sollen Lehrer*innen die Schüler*innen auch auf die Welt nach der Schule vorbereiten. Und die Welt wird zunehmend digitaler.

Mit was beschäftigen Sie sich im Digital Research Lab des DiBS-Projekts?

Im Digital Research Lab wollen wir wissen, ob die Lehre durch digitale Instrumente tatsächlich verbessert wird und unsere Bemühungen zum Ziel führen. Um zu überprüfen, welche Werkzeuge wirksam sind, haben wir im Sommersemester 2020 und Wintersemester 20/21 beispielsweise jeweils eine Evaluation der digitalen Lehre sowie die Studie zum Nutzen der Tablets durchgeführt. Wir sind außerdem gerade dabei, ein Instrument zu entwickeln, das Kompetenzen zum digitalen Unterrichten messbar machen soll. Im nächsten Wintersemester wollen wir die Lehramtsstudierenden begleiten und untersuchen, wie sich die digitalen Kompetenzen der Studierenden entwickeln und wovon dies abhängt. Idealerweise davon, welche Veranstaltungen sie in dem speziellen Studienangebot belegt haben.

In den Teilprojekten des Projekts DiBS lernen die Studierenden selbst mithilfe von digitalen Instrumenten, zum Beispiel mit der AR-Brille oder mit der Bibel-App, über die man die Übersetzungshistorie mit verfolgen kann. Oder auch über Erklärvideos zu Experimenten, die die Studierenden in ihrem Lernprozess unterstützen sollen. Hier möchten wir im Projekt herausfinden, ob sie damit besser lernen. Dann gibt es eine Reihe von Teilprojekten, in denen die Studierenden mit digitalen Instrumenten unterrichten sollen. Ein Beispiel wäre die Nutzung einer App zum Musizieren und Komponieren. Mit folgenden Fragen beschäftigen wir uns auch hier: Bringt der Einsatz der App den Schüler*innen etwas? Wie geht es den angehenden Lehrkräften dabei? Unterrichten sie damit besser, fühlen sie sich damit wohler? Oder ist es am Ende viel Aufwand, der aber keinen möglichen Mehrgewinn darstellt?

Außerdem sollen die Studierenden im Laufe ihres Studiums mithilfe digitaler Instrumente ihren Übergang vom Lernenden zum Lehrenden reflektieren. Dies ist beispielsweise über Online-Portfolios der Anglistik möglich, mit denen sie ihre Entwicklung mitverfolgen und bei sich selber Stärken und Schwächen identifizieren. Zum anderen gibt es in der Sportwissenschaft und Germanistik Angebote, bei denen Studierende über Sporttracker oder Videoaufzeichnungen erst einmal dokumentieren, was sie überhaupt machen, wenn sie unterrichten oder Sport treiben und mit diesen Daten ihre Methoden optimieren können.

Welche digitalen Kompetenzen werden den Studierenden vermittelt?

Sie sollen einerseits mit der Technik umgehen können und die Technik so einsetzen, dass es für das Lernen und die Entwicklung der Schüler*innen wirklich einen Nutzen hat, also in ein didaktisches Konzept eingebettet ist. Außerdem sollen die Lehrkräfte ein gutes digitales Verhalten vorleben können, zum Beispiel die Netiquette, also, dass man sich im Internet zivilisiert verhält und dass man auch bewusste Entscheidungen trifft in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz im Internet. Auch wenn es etwas normativ klingt, aber letzten Endes sollen die Schüler*innen „gute digitale Bürger*innen“ werden. Die Studierenden sollen an die Schüler*innen einen reflektierten Umgang mit der digitalen Welt weitergeben.

Welche Merkmale zeichnen digitale Tools aus, mit denen der Lernerfolg gesteigert werden kann?

Wir stehen da noch am Anfang. Aber was man aus bisheriger Forschung sagen kann: Gut ist, wenn das Medium so gewählt ist, dass es auch zum Inhalt passt. So macht es keinen Sinn, räumliches Wissen als Podcast zu vermitteln. Da wären Bilder nützlicher. Bei abstraktem Theoriewissen kann jedoch ein Podcast reichen. Animationen können nett sein, es besteht aber auch die Gefahr, vom eigentlichen Lerninhalt abzulenken und dass sie „seductive details“ werden, also interessante, aber für das eigentliche Thema irrelevante Details. Deshalb sollten Animationen etwas veranschaulichen, das auch wirklich vermittelt werden soll.

Es ist außerdem günstig, wenn die Lernenden die Lehrenden sehen können und Rückmeldungen zu ihrem Leistungsstand bekommen und dazu, wie sie sich gegebenenfalls wo verbessern können. Zudem ist es wichtig, dass man möglichst wenig Zeit aufwenden muss, um das digitale Instrument selbst zu erlernen. Ungünstig ist es, wenn ich die dargebotenen Informationen nicht verstehe, weil ich erst einmal das Darstellungssystem erlernen muss, ähnlich wie beim Erlernen einer neuen Schriftsprache wie Arabisch oder Chinesisch. Das nennt man „extraneous cognitive load“, also eine Belastung des Arbeitsgedächtnisses, die nicht zum Lernziel beiträgt. Diese sollte man soweit es geht reduzieren.

Es ist übrigens auch nicht zu erwarten, dass man die Lehrkräfte ersetzen kann. Es gibt hin und wieder solche Vorstellungen, dass sich digitale Instrumente auf Lernende einstellen können und ihnen passgenau Informationen bieten, die die Schüler*innen gerade benötigen. Das ist aber sehr unrealistisch. Um ein solches Werkzeug zu entwickeln, müsste man den Entwicklungsstand mit Diagnoseinstrumenten und Testaufgaben sehr genau erfassen. Und man bräuchte zudem viel mehr Erfahrung um herauszufinden, was die Schüler*innen benötigen, um Wissenslücken zu füllen.

Wie müssen digitale Tools in die Lehrerbildung integriert sein, um Lehrkräfte zu Verhaltensmodellen im Umgang mit der digitalisierten Welt zu machen?

Im Basic Lab beispielsweise werden Basis-Kompetenzen in den Kursen „Was mit Medien“ des Teams Lehre und Medienbildung vermittelt. Aber es ist auch Gegenstand der einzelnen Fächer. In der Anglistik und Deutsch-Didaktik sind die Lernenden zum Beispiel viel mit der medialen Inszenierung von literarischen Inhalten beschäftigt. Da geht es auch um die Wirkung des Mediums. Das ist etwas, das sie schon immer und traditionell machen.

Bei uns in der Pädagogischen Psychologie sind Medienthemen zum Teil im Curriculum integriert. Ich habe beispielsweise auch ein Seminar „Multimediales Lernen“ gegeben, in dem es um das „Multi Document Framework“ geht. Wie werden Informationen aus verschiedenen Quellen verarbeitet? Das ist eine Kompetenz, die in der digitalen Welt sehr viel wichtiger ist als früher. Früher haben Zeitungen und Radionachrichten Quellen überprüft, eingeordnet, ausgewählt und präsentiert. Durch die digitale Entwicklung sind Informationen sehr viel verfügbarer und jede und jeder kann als Senderin oder Sender fungieren. Dadurch ist es sehr viel wichtiger, dass ich die Quellen richtig bewerten und auch eine eigene Entscheidung treffen kann, welchen Informationen ich glauben will.