Wasserstoff-Forschung an der TU Braunschweig

Die größte Herausforderung der Energiewende bleibt der Transport und die Speicherung erneuerbarer Energien sowie deren Nutzung in den Sektoren Wärme und Mobilität. Ein Lösungsweg ist der Einsatz von Wasserstofftechnologien. Ob Kondensationsphänomene in der Luftfahrt, Tankstellensysteme für Lkws, die Transformation der Stahlindustrie, Zusammenarbeit mit Australien, Niederlanden und Japan, ein eigenes H2-Terminal oder ein interaktiver Escape Room: An der Technischen Universität Braunschweig arbeiten zahlreiche Institute im Rahmen von Projekten, Innovationslaboren und des Exzellenzclusters SE²A daran, Wasserstoff (H2) zukunftsfähig zu machen. Eine Auswahl.

Wasserstoff-Tank. Bildnachweis: Lukas Sagan/Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen

Institut für technische Chemie

Das Technical Electrocatalysis Laboratory am Institut forscht unter der Leitung von Professorin Mehtap Oezsaslan an der Optimierung der Elektrolyse zur Wasserstoffherstellung. Im Projekt „Design of Nanostructured Noble Metal-Containing Chalcogenide Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction“ möchte das Team zusammen mit Wissenschaftler*innen aus Dresden und den USA den Wasserstoff-Herstellungsprozess verbessern. Außerdem arbeiten die Braunschweiger Forschenden im Japanese-German Green Hydrogen Material Laboratory an neuen erschwinglichen und langlebigen Elektrokatalysatoren für die Elektrolyse und Brennstoffzelle. Die Forschungsgruppe beteiligt sich zudem am Wasserstoff-Kompetenzzentrum (H2-Terminal) am Braunschweiger Forschungsflughafen. Hierfür modelliert, simuliert und erprobt sie ganzheitlich Technologien im Reallabor entlang der Wasserstoffumwandlungskette. Darüber hinaus arbeiten sie im Innovationslabor Wasserelektrolyse (InnoEly) mit, das Wasserstoffelektrolysetechnologien zielgerichtet weiterentwickelt.

Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen

Der Institutsschwerpunkt „Verbrennungskraftmaschinen“ unter Leitung von Professor Peter Eilts befasst sich mit der Entwicklung und Erforschung von Brennverfahren. Beispielsweise wird im Projekt H2-ICE-LOC daran gearbeitet, mithilfe eines Wasserstoff-Direktverbrennungsmotors zukünftig emissionsfreie Rangierbetriebe im Schienengüterverkehr zu ermöglichen. Im Innovationslabor „Thermomanagement von H2-Tankstellen“ (THEWA) forschen mehrere Institute des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) zusammen mit Industriepartnern an Wasserstofftankstellen der Zukunft – vor allem für den Schwerlastverkehr.

Im Rahmen des Innovationslabors „Nachhaltige Wasserstoff-Verbrennungskonzepte“ (WaVe) möchte das Institut gemeinsam mit anderen niedersächsischen Universitäten die Wasserstoff-Verbrennung mit innovativen Maßnahmen möglichst schadstoffarm realisieren.

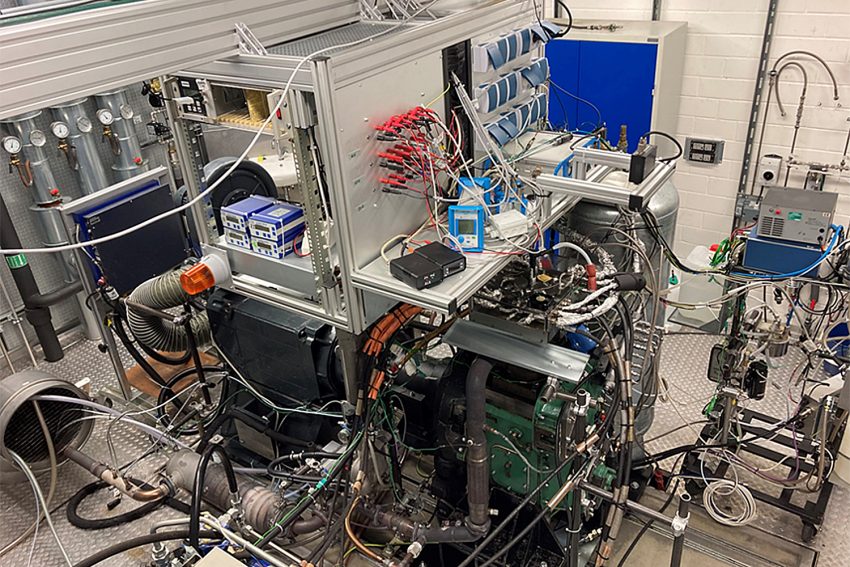

Prüfstandsbox mit 1-Zylinder-Nutzfahrzeug-Forschungsmotor am NFF (WaVe). Bildnachweis: Marius Betz/Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen

Im Institutsschwerpunkt „Brennstoffzellen“ will ein Team um Juniorprofessor Michael Heere herausfinden, wie man die Leistungsdichte und Zuverlässigkeit von Brennstoffzellen erhöhen kann. Beispielsweise wird im SE²A-Projekt „C6.1: Data-driven understanding of aviation PEM fuel cells under reliability aspects“ studiert, wie Brennstoffzellen in Flugzeugen altern und was man dagegen unternehmen kann.

Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts „EFACA–Environmentally Friendly Aviation for all Classes of Aircraft“ forscht das Institut an besonders robusten und sicheren PEM-Brennstoffzellensystemen für die Verkehrsluftfahrt. Kernthema ist hier die Entwicklung eines neuartigen Kühlsystems, das die Abwärme der Brennstoffzellen mittels Wärmepumpentechnik auf eine höhere Temperatur bringt. Das soll die ansonsten große benötigte Fläche an Wärmetauschern zur Umgebungsluft verringern, große Ersparnisse beim Luftwiderstand von brennstoffzellengetriebenen Flugzeugen erwirken und diese somit schließlich effizienter machen. Außerdem wird im Rahmen des Projekts an neuartigen Gasdiffusionsschicht-Strukturen geforscht, um Leistungsdichte und Ausfallsicherheit der Brennstoffzellen fit für Anwendungen in der Verkehrsluftfahrt zu machen.

Im Projekt „Urban Scooter“ steht ein Elektroroller im Mittelpunkt: Anhand der „H2-Schwalbe“ werden hybride Brennstoffzellenantrieben für Kleinkrafträder untersucht. Ziel des Projektes „H2-ER – Hydrogen Escape Room“ ist der Aufbau einer neuen Laborveranstaltung in Form eines Escape-Rooms. Themen wie Wasserstoffsicherheit, Betrieb und Diagnose von Brennstoffzellen werden auf eine besonders anschauliche und spielerische Art und Weise vermittelt.

H2-Schwalbe. Bildnachweis: Lennart Kösters/Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen

Außerdem ist das Institut im Bereich Brennstoffzellensysteme und –antriebe intensiv in das Verbundvorhaben H2-Terminal eingebunden.

Institut für Partikeltechnologie

Ein Team um Professorin Sabrina Zellmer bringt ihre Forschung u.a. in den Wasserstoff-Campus Salzgitter ein. Dort betreibt ein breites Bündnis aus Industrie und kommunalen Partnern zusammen mit der Allianz für die Region, dem Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) und der TU Braunschweig anwendungsorientierte Forschung entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette. Forschungsthemen sind u.a. die Bewertung von Transportketten, die Untersuchung von Speichermöglichkeiten, die Produktion und das Recycling von Brennstoffzellen sowie die Nutzung von Wasserstofftechnologien in Fabriksystemen.

Außerdem ist die TU Braunschweig Teil der Förderinitiative „German-Australian Hydrogen Innovation and Technology Incubator“ (HyGATE), bei der deutsche und australische Forschungsinstitute daran arbeiten, eine komplette Lieferkette für grünen Wasserstoff aufzubauen. Übergeordnet ist die TU Braunschweig Teil des Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN), einem gemeinsamen wissenschaftliches Zentrum der Universitäten Braunschweig, Clausthal, Göttingen, Hannover und Oldenburg.

Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen

Mithilfe von Wasserstoff soll in naher Zukunft auch nachhaltiges Fliegen möglich werden. An dieser Vision arbeitet ein Team um Professor Jens Friedrichs aktuell in zwei Wasserstoff-Projekten. Das Projekt „Design-space Evaluation of the air-, heat- and power management of Fuel Cells for Aviation“ (DEFCA) im Exzellenzcluster SE²A zur nachhaltigen Luftfahrt beschäftigt sich mit der Luftversorgung des Brennstoffzellenstapels für ein Mittelstreckenflugzeug. Damit Brennstoffzellen auch in großen Flughöhen effizient eingesetzt werden können, benötigen sie ein Luftmanagementsystem, das den Brennstoffzellenstapel kontinuierlich mit komprimierter und konditionierter Luft versorgt.

Für den Einsatz von Brennstoffzellen in der Luftfahrt ist es zusätzlich wichtig, dass die Umgebungsluft auf ein optimales Druck- und Temperaturniveau vorkonditioniert wird. Teilweise wird hierfür mit einer Turbine in der Brennstoffzellenabströmung gearbeitet. Allerdings treten dabei Kondensationsphänomene in der Turbine auf, die das DFG-Projekt „Kondensationsphänomene in Luftfahrt-Brennstoffzellen-Systemen“ (KONBREFF) untersucht. Darüber hinaus arbeitet die Forschungsgruppe „Alternative Antriebssysteme für die Luftfahrt“ unter der Leitung von Juniorprofessorin Federica Ferraro daran, neue Alternativen zu fossilen Kraftstoffen, darunter auch Wasserstoff, zu entwickeln und somit Antriebssysteme für die Luftfahrt grüner und umweltfreundlicher zu machen.

Institut für Flugzeugbau und Leichtbau

Im EU Clean Aviation Großprojekt „Fuselage, Rear Fuselage and Empennage with Cabin and Cargo Architecture Solution validation and Technologies for H2 integration“ (FASTER-H2), geleitet von Airbus, arbeitet das Institut an einem Crash-Energieabsorptionskonzept. So soll die Sicherheit eines zukünftigen Flugzeugs mit Flüssigwasserstofftank bei einer überlebbaren Bruchlandung gewährleistet werden und der Tank unbeschadet bleiben.

Im Exzellenzcluster SE²A-Projekt „B5.2 – Application of physics-based finite-element tools in stiffness tailored structures for cryogenic hydrogen storage for improved mechanical and thermo-mechanical response“ erforscht das Institut in Zusammenarbeit mit der TU Delft (NL) das thermomechanische Verhalten von Flüssigwasserstoff-Tanks aus Faserverbundwerkstoffen. Außerdem gibt es im Rahmen von SE²A eine Nachwuchsforschergruppe am Institut, die sich zukünftigen Flugzeugkonfigurationen mit fortschrittlichen Rumpfstrukturen und Antriebstechnologien widmet. Beispielsweise entwirft die Gruppe Konfigurationen, die mit Wasserstoffverbrennungs- oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssystemen ausgestattet sind und die Gesamtemissionen minimieren könnten.

Institut für Thermodynamik

Seit 2007 beschäftigt sich das Institut mit PEM-Brennstoffzellen, vor allem für die Anwendung in landgebundenen Fahrzeugen sowie in der Luftfahrt.

Ein Schwerpunkt ist die Modellierung des Brennstoffzellenstapels und des Brennstoffzellensystems. Mithilfe dieser Modelle analysiert und optimiert das Institut gemeinsam mit Airbus, Aerostack und weiteren Partnern u.a. im Forschungsprojekt „SKAiB – Skalierbare Brennstoffzellensysteme für elektrische Antriebe“ Brennstoffzellenstapel und deren Betriebsweise für Antriebseinheiten im Megawattbereich für Passagierflugzeuge. In diesem Projekt sowie im Projekt „FC-Truck“ erforscht das Institut innovative Thermo- und Wassermanagementkonzepte für Brennstoffzellensysteme von Flugzeugen und Lkws, um diese kleiner, leichter und effizienter zu gestalten. Auf das Wassermanagement im Brennstoffzellensystem fokussieren sich die Mitarbeiter*innen außerdem im Projekt der Förderinitiative KMU-innovativ AUTO-GEN sowie im EU Clean Aviation Projekt „Fuel Cell Propulsion System for Aircraft Megawatt Engines“ (FAME).

Bei THEWA beschäftigt sich das Institut insbesondere mit der modellbasierten Analyse und Optimierung von Wasserstoff-Betankungsvorgängen. Ein spezieller Fokus liegt auf der häufig notwendigen Vorkühlung des Wasserstoffs vor der Betankung. Hierzu führen die Kolleg*innen experimentelle und simulationsbasierte Untersuchungen durch.

Angestoßen durch die Flugzeugindustrie sind am Institut in den vergangenen Jahren zudem unterschiedliche Arbeiten zu kryogenem Wasserstoff entstanden. Aktuell wird eine dezentrale Wasserstoffverflüssigungsanlage für kleine Mengen Flüssigwasserstoff (LH2) konzipiert und auf dem Wasserstoffcampus Salzgitter in Betrieb genommen (Projekt DEWAS). Perspektivisch soll die Anlage auch Institute der TU Braunschweig mit LH2 für Forschungszwecke versorgen.

Kryostatsystem des Wasserstoffverflüssigers aus DEWAS. Bildnachweis: Nicholas Lemke/Institut für Thermodynamik

Im Rahmen des SE2A-Projekts „Cryogenic exergy utilisation systems“ (CEUS) betreibt das Institut Grundlagenforschung zur Exergienutzung von Flüssigwasserstoff in zukünftigen, flüssigwasserstoffbasierten Flugzeugen. Für verschiedene Flugzeuge werden Prozesse zur Exergienutzung von Wasserstoff erarbeitet, die die Exergie so in nutzbare Energie wandeln, dass der Wasserstoffbedarf dieser Flugzeuge bestmöglich reduziert werden kann.

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik

Im Rahmen des Verbundvorhabens H2-Terminal forscht das Institut an der Simulation von dynamischen Betriebsstrategien für Elektrolyseure, der ökologischen Bewertung der Wasserstoffherstellung, -speicherung, -distribution, und -nutzung sowie der Anwendung von Wasserstofftechnologien zur Dekarbonisierung von industriellen Produktionssystemen. Außerdem ist das Institut an den Projekten und der Ausgestaltung des Wasserstoffcampus Salzgitter beteiligt. Im Rahmen von H2Giga wird im Verbundvorhaben Install AWE die großserientaugliche Produktion von Elektrolyseuren für die alkalische Wasserelektrolyse entwickelt. Das Vorhaben konzentriert sich auf die Industrialisierung der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE), die vor allem für großindustrielle Anwendungen bereits heute eine hohe Marktrelevanz hat. In dem darin angesiedelten Verbundvorhaben H2NRY untersucht das Institut, wie durch den Einsatz von innovativen Automatisierungslösungen die Fertigungszeiten zur Montage von alkalischen Elektrolysezellen reduziert werden können.

Beim Verbundvorhaben „essPresso“ arbeitet das Institut an einem Herstellungsverfahren für graphitische Bipolar-Platten für die PEM-Brennstoffzelle. Hierbei werden unterschiedliche Materialrezepturen, Werkzeug-, Handhabungs- und Prozesslösungen untersucht. Nicht nur Produktionsrate soll gesteigert werden, sondern auch der Energieverbrauch sowie insgesamt die Herstellkosten sollen gesenkt werden.

In der dritten Förderphase des Kopernikus-Projekts „SynErgie“ wird untersucht, welchen Beitrag die Industrie an der Energiewende leisten kann: Wie können Nutzenergiebedarfe (u.a. Wärme) energieflexibel gestaltet werden und welche Auswirkungen entstehen hierdurch im Hinblick auf die Resilienz von Produktionssystemen? Dabei werden Wasserstofftechnologien wie Elektrolyseure, Brennstoffzellen und die Direktverbrennung auf ihre Eignung für Energieflexibilität untersucht.

Institut für Automobilwirtschaft und industrielle Produktion

Im Verbundprojekt „HyNEAT – Hydrogen Supply Networks‘ Evolution for Air Transport“ arbeitet das Institut gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen daran, Konzepte für die globale Wasserstoffbereitstellungsinfrastruktur für wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu untersuchen. Die Arbeitsschwerpunkte des Instituts liegen darin, Flugzeugnetzwerke zu modellieren und den Wasserstoffbedarf in der Luftfahrt systemdynamisch zu analysieren.

Auch am Innovationslabor THEWA ist das Institut beteiligt, indem es auf Basis von Modellen die Wirtschaftlichkeit einzelner Wasserstofftankstellensysteme bewertet und an der Netzwerkplanung von Tankstellensystemen mitarbeitet.

Außerdem analysieren Wissenschaftler*innen des Instituts im Projekt „HyWiS – Wirtschaftlichkeitsbewertung des Wasserstoffeinsatzes in der Stahlproduktion“, ob und inwiefern der Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion wirtschaftlich sein kann.

Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik

Projektlogo des Projektes DiTo-H2: Veranschaulicht sind die angestrebten Schritte, um vom Material und seinen Eigenschaften (Lupe) zur digitalen Simulation der (Schieberegler; Monitor) bis hin zur Leistungs- und Kostenbewertung (Papier; Taschenrechner) zu gelangen. Bildnachweis: Jana Mrowetz und Nicolas Schlüter, Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik/TU Braunschweig

Im Projekt „Digital toolbox for hydrogen production: Bridging material innovations, electrolyser architecture and grid scale impact“ (DiTo-H2) entsteht in Zusammenarbeit mit der University of Strathclyde (GB) ein digitaler Werkzeugkasten für die Wasserstoffproduktion. In Kontext des Innovationlabors InnoEly erarbeitet das Institut ein auf Machine Learning basiertes Modell zur Beschreibung von Elektrolyse-Stacks. Für das geplante H2-Terminal erarbeitet und validiert das Institut ein Modell, das die Performance von Elektrolyseuren im dynamischen Betrieb beschreibt.

elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme

Auch das elenia beteiligt sich mit seiner Forschung am H2-Terminal. Aufgabe von elenia ist es, das Teilvorhaben II der wissenschaftlichen Begleitung des Aufbaus des Wasserstoff-Kompetenzzentrums durch die sieben Universitätsinstitute und den Geschäftsbereich 3 der TU Braunschweig zu koordinieren. Außerdem ist das elenia für den Arbeitsbereich der Netz- und Systemintegration des Wasserstoff-Kompetenzzentrums verantwortlich.

Institut für Konstruktionstechnik

Das Institut unterstützt die Wasserstoffforschung an der TU Braunschweig vor allem methodisch, indem es anhand des Model-based Systems Engineering-Ansatzes deskriptive Modelle für Wasserstoff-Tankstellensysteme erstellt und einen Werkzeugverbund entwickelt, der das deskriptive Model mit analytischen Modellen kombiniert. Dadurch können Wasserstoff-Tankstellenkonzepte optimiert werden.

(Stand: Mai 2024)