Einblicke in die Welt der Mikro-LEDs Eine Schlüsseltechnologie des TU-Forschungsschwerpunkts Metrologie

Im EU-Projekt SMILE sollen Mikro-LEDs helfen, unsere Umwelt bis ins kleinste Detail wahrzunehmen. Wie aber können mikroskopische Lichter Partikel klassifizieren oder Dinge beleuchten, die sonst ungesehen bleiben? Professor Andreas Waag vom Institut für Halbleitertechnik der Technischen Universität Braunschweig ist der technische Koordinator von SMILE und zugleich Sprecher des Exzellenzclusters Quantum Frontiers. Im Interview mit unserem Volontär Laurenz Kötter erklärt er die Vielfalt der LED-Technologie.

Professor Waag, die Grundlage des neuen EU-Projekts SMILE bildet das EU-Projekt ChipScope. Bei ChipScope entstehen extrem kleine Lichtmikroskope, die durch Nano-LEDs eine Auflösung erreichen, die für optische Mikroskope eigentlich physikalisch unmöglich ist. Warum kann man genauer sehen, wenn die Lampen kleiner sind?

Konventionelle optische Mikroskope leuchten ihre Objekte großflächig mit Licht aus. Optische Linsen haben dann die Aufgabe, alle Punkte des Objekts gleichzeitig auf einem Detektor abzubilden – zum Beispiel auf unserer Netzhaut. Die Wellenlänge des Lichts limitiert dieses Konzept: Alles was kleiner als ca. 400 Nanometer ist, kann nicht mehr als unterscheidbare Punkte wahrgenommen werden. Deshalb können wir auf diese Weise nicht noch genauer sehen. Das betrifft etwa Bestandteile von Zellen, DNA-Moleküle oder Viren.

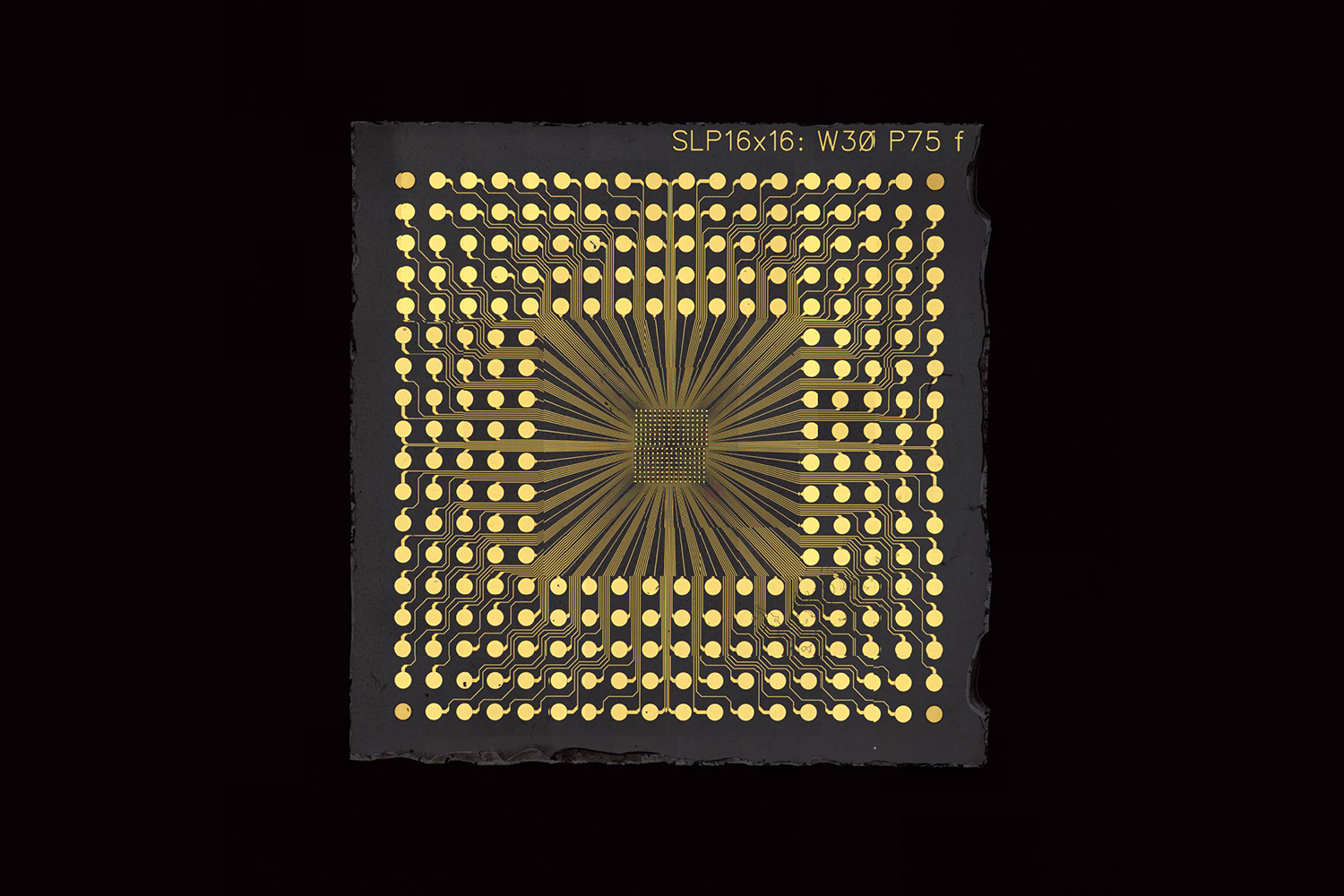

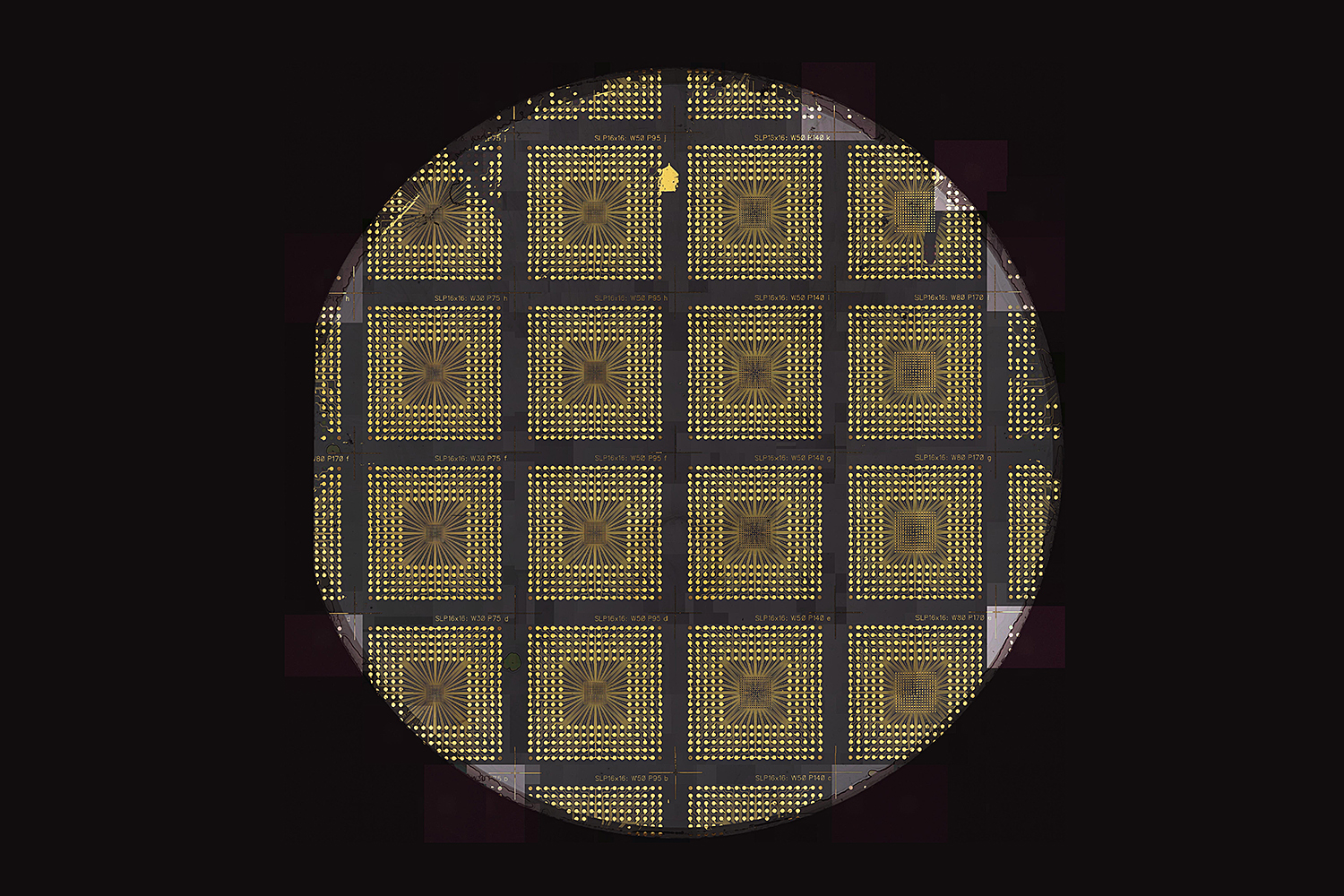

Die Chips werden auf einer so genannten Wafer-Scheibe produziert: Jedes Quadrat auf dem Bild ist ein Chip mit 256 LEDs. Im SMILE-Projekt sollen noch mehr LEDs auf kleinstem Raum installiert werden, angestrebt sind 512 x 512 Pixel. Bildnachweis: Jan Gülink/TU Braunschweig

Die Mikroskope beim Projekt ChipScope verfolgen einen alternativen Ansatz. Das Herzstück ist ein Mikrochip mit 16 x 16 Nano-LEDs. Damit beleuchten wir nicht alles gleichzeitig, sondern Pixel für Pixel. Dabei unterschreiten die LEDs mit einer Größe von 50 Nanometern die Auflösungsgrenze der Lichtmikroskopie. Wir brauchen auch keine optischen Linsen. Wir messen lediglich für jede einzelne LED, wieviel Licht am Detektor, einer preiswerten Fotodiode, ankommt. Schließlich bilden wir mit den vielen einzelnen Informationen das Objekt am Computer ab. Und das in der Geschwindigkeit eines Herzschlags.

Die Mikroskopie ist auch Teil des neuen SMILE-Projekts. Neben dem Ansatz von ChipScope stehen aber auch holographische Mikroskope im Fokus. Was hat es damit auf sich?

Grundsätzlich ähnelt der Aufbau der Mikroskope dem Ansatz von ChipScope. Allerdings brauchen wir für ein Hologramm die Beugung des Lichts und nutzen etwas größere LEDs. Wir befinden uns also wieder in der Größenordnung der konventionellen optischen Mikroskopie, also tausendstel Millimeter. Die LEDs sind ideale Punktstrahler. Wegen der kleinen Größe der LEDs lassen sich auch Objekte im Mikrometer-Bereich als Hologramm darstellen. Das Prinzip ähnelt dem Schattenbild einer Hand vor einer Taschenlampe. Für einen klaren Schatten braucht es eine punktförmige Lichtquelle. Bei einer Hand ist das für die Taschenlampe kein Problem, aber für ein Objekt von 10 Mikrometern braucht es eine Mikro-LED. Mit den vielen LEDs des im Projekt SMILE entwickelten Mikrochips beleuchten wir das Objekt zusätzlich aus mehreren Richtungen. So bekommen wir eine dreidimensionale Information und erstellen eine Projektion.

Der erste Prototyp eines SMILE-basierten holographischen Mikroskops, das sich zur Beobachtung von Zellen eignet. Bildnachweis: Heiko Brüning / QubeDot GmbH

Im SMILE-Projekt forschen wir an LED-Technologie, die kompakte und robuste holographische Mikroskope ermöglicht. Diese könnten etwa in den Inkubatoren der Mikrobiologie eingesetzt werden, also in Brutschränken für Zellkulturen und Bakterien. In diesen erschweren sonst hohe Temperaturen die Mikroskopie. Statt großer, aufwendiger Geräte könnten dann chipbasierte Mikroskope lebendige Zellen beobachten. Dies ist allerdings nur ein Anwendungsbereich der SMILE-Plattform.

Des Weiteren widmet sich das Projekt SMILE dem Messen und Analysieren kleinster Partikel, wie Gasen oder Mikroplastik. Können Mikro-LEDs auch riechen?

Nein, das nicht, zumindest nicht direkt. Aber sie können eine Art elektronische Nase ermöglichen. Für Gas-Sensoren beschichtet man Halbleiterstrukturen mit chemischen Verbindungen, die für das gesuchte Gas sensitiv sind. Das können beispielsweise Stickoxide im Straßenverkehr oder Kohlenmonoxid für Brandmelder sein. Sobald die chemischen Verbindungen mit den Stickoxiden oder dem Kohlenmonoxid reagieren, messen wir im Halbleiter geänderte Eigenschaften und haben unseren Befund. Danach blockieren die adsorbierten Gase aber die sensitiven Oberflächen. Um weiterhin messen zu können, werden die Sensoren bisher auf circa 200 Grad Celsius hochgeheizt. Das verbraucht einerseits viel Energie, andererseits passt ein solcher Sensor in kein Smartphone.

Wir verfolgen da einen völlig anderen Ansatz: Wir wollen die Messleistung des Gas-Sensors nicht über die Temperatur, sondern mit Licht erneuern. Dafür bringen wir die Mikro-LEDs dicht an den beschichteten Halbleiter und beleuchten nicht mehr als notwendig. In der Folge betreiben wir die Gas-Sensorik nicht mit Milliwatt, sondern Mikrowatt – also tausendfach weniger. Der nächste Schritt ist dann, verschiedene Moleküle zu integrieren, die auf unterschiedliche Gase reagieren. Ein Sensor mit Mikro-LEDs könnte dann verschiedene Gase unterscheiden und zu einer Art elektronischer Nase werden. SMILE entwickelt die mikroLED-Plattformen, die Sensoren selbst werden dann in Kooperation mit anderen Gruppen erforscht. Für die Gas-Sensorik arbeiten wir mit Expertinnen und Experten an der Universität Barcelona zusammen.

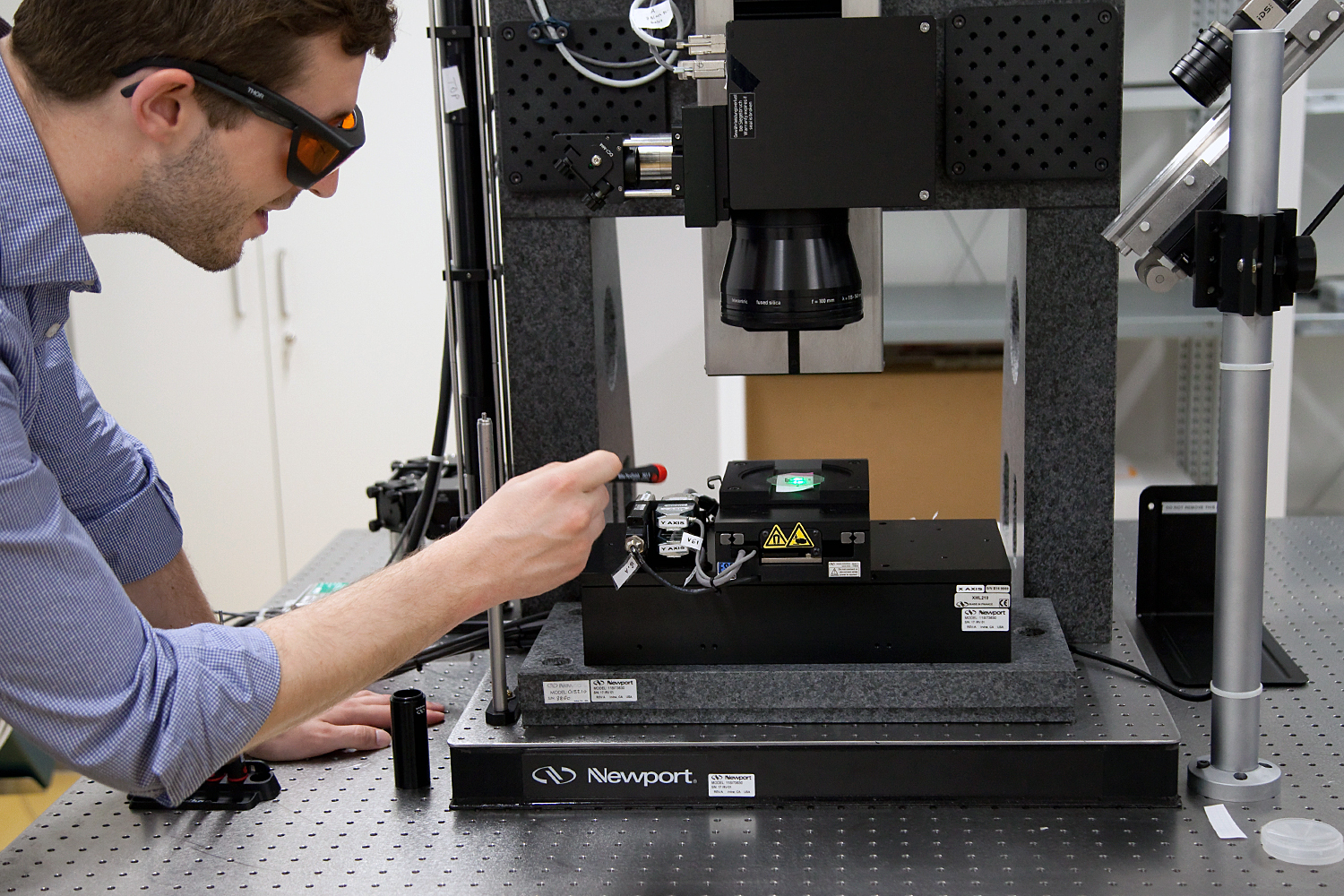

Die LED-Chips im SMILE-Prjekt werden auf einer Wafer-Scheibe produziert, indem in verschiedenen Schritten Material hinzugefügt oder entfernt wird. Hier wird der Wafer (grüner Punkt) gerade mit einem Laser strukturiert. Bildnachweis: Jan Gülink/TU Braunschweig

Ein weiteres mögliches Forschungsfeld von SMILE ist die Fotolithographie. Damit kommen gleich zwei Fragezeichen zusammen: Was ist das und was hat das wiederum mit LEDs zu tun?

Fotolithographie ist die zentrale Methode, um etwa Computerchips herzustellen. Dabei werden lichtempfindliche Lacke durch sogenannte Masken, einer Art Schablone, beleuchtet. Die Maske lenkt das Licht so auf den Lack, dass dort in der Mikroebene die gewünschten Strukturen entstehen. Statt das definierte Muster über eine Maske zu übertragen, können Mikro-LED-Anordnungen direkt an der richtigen Stelle beleuchten. Im Gegensatz zur starren Maske sind diese auch flexibel programmierbar. Das heißt, in der Fotolithographie könnten Mikro-LEDs eingesetzt werden, um alle nötigen Arbeitsschritte zu vereinen und zugleich nachhaltiger zu machen. Das ist ein Aspekt, den wir untersuchen wollen.

Dazu muss man wissen, dass die Masken-Herstellung ein sehr teurer Prozess ist. Die Kosten für einen einzigen Maskensatz für eine Mikroelektronik-Fertigung belaufen sich teilweise auf viele Millionen Euro. Selbst die Maskensätze, die unsere Studierenden in den Halbleiter-Praktika verwenden, kosten mehrere Tausend Euro. Der SMILE-Ansatz des direkten Schreibens mit hoher Auflösung wäre deshalb insbesondere in der Entwicklungsphase für neue Architekturen sehr wichtig, wenn Masken noch öfter geändert werden müssen. Und auch unsere Studierenden könnten dann am Maskendesign „herumspielen“, was heute aus Kostengründen oft nicht möglich ist.

Neben möglichen Einsatzgebieten der Mikro-LEDs bei chemischen Reaktionen stehen auch biologische Prozesse auf der Forschungs-Agenda von SMILE. Wo könnte hier die Anwendung sein?

Viele Arten von biologischen Tests zielen darauf, in einer Probe die Sequenz der vorhandenen DNA oder RNA, also sozusagen die biologische Bauanleitung, zu bestimmen. Eine Möglichkeit dazu ist, die Reaktion der unbekannten DNA mit synthetischer DNA einer genau bekannten Sequenz zu nutzen. Das passiert nach dem Puzzle-Prinzip. Nur wenn die Teile an der Schnittstelle zusammenpassen, können sie miteinander fest verbunden werden. Da man aber erst einmal nicht weiß, wie das unbekannte Puzzlestück aussieht, muss man viele verschiedene Variationen in einem Array zur Verfügung stellen. Irgendwo wird es dann schon passen.

Um ein solches DNA-Microarray herzustellen, können ähnlich wie bei der Fotolitographie Masken verwendet werden, die eine lichtinduzierte Reaktion nur an bestimmten Positionen auf der Oberfläche erlauben. Für jedes neue Microarray müssen dafür aber etwa 100 Masken spezifisch angefertigt werden. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Daher wollen wir das ortsspezifische An- und Ausschalten unserer LED-Arrays nutzen, um diesen Prozess zu vereinfachen. So können wir schnell neue Arrays produzieren, die maßgeschneidert für bisher unbekannte Proben wie etwa neuartige Bakterien oder Viren sind.

Quantencomputer basieren auf Quantenzuständen, den kleinsten bekannten Bestandteilen unseres Universums. Wie könnten da LEDs weiterhelfen?

Ein Quantencomputer rechnet mithilfe von Quantenbits. Vielversprechend ist momentan, Quantenbits mit Hilfe einzelner Atome in Ionenfallen zu realisieren. Das ist ein Ansatz, an dem auch unser Exzellenzcluster Quantum Frontiers in der Arbeitsgruppe von Christian Ospelkaus an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt forscht. Dafür werden einzelne Ionen durch elektrische Felder festgehalten. Für einen Quantencomputer bräuchte man hunderte bis tausende oder Millionen Ionen nebeneinander. Das optimale Ion hat dabei keinen Kontakt zu irgendeiner Oberfläche, muss aber für den Rechenprozess erreichbar sein. Statt mithilfe einer elektrischen Leiterbahn wie im klassischen Computer, können die Ionen aber optisch adressiert werden. Mikro-Beleuchtungssysteme, wie wir sie in SMILE entwickeln, können hier einen wichtigen Beitrag zur Skalierbarkeit leisten. Diese Arbeiten stehen aber noch ganz am Anfang.