Diese Quantenpunkte verbinden Taiwan und Braunschweig Förderung für alternative Quantencomputer-Architektur

Die Technischen Universität Braunschweig und die National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) in Taiwan forschen in den kommenden drei Jahren gemeinsam an Germanium-Quantenpunkten als Basis für Quantencomputer. Die erste Kooperation zwischen den beiden Universitäten erhält ca. 750.000 Euro Förderung aus Taiwan und Deutschland. Mit dem Projektnamen „CryoDot“ wollen die Forschenden die anspruchsvollen Temperaturbedingungen der Architektur maßgeblich verbessern.

Yazan Saad Aldrine, wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für CMOS Design der TU Braunschweig, zu Besuch in Taiwan. Bildnachweis: CMOS Design/TU Braunschweig

Gefangene Atome, Lichtteilchen, Diamantfehlstellen: Es gibt viele funktionsfähige Architekturen für Quantencomputer. Doch die zentrale Frage ist nicht, ob sie funktionieren, sondern wie skalierbar der jeweilige Ansatz ist. Trägt die Idee nicht nur für hunderte Qubits, sondern auch für hunderttausende – oder noch besser für Millionen von Qubits? Qubits aus Silizium-Quantenpunkten, gewissermaßen atomare Haufenbildung auf einer Oberfläche, haben den Vorteil, mit dem neuesten Design der Mikroelektronik (CMOS) kompatibel zu sein. Zumindest der Herstellung von Millionen Quantenpunkten auf einem Chip stünde vergleichsweise wenig im Weg. Dass es noch keinen überragenden Quantenpunkt-Rechner gibt, liegt stattdessen an den herausfordernden Temperaturbedingungen.

Damit aus Silizium-Quantenpunkten Quantenbits (Qubits) werden, müssen sie bisher auf wenige Milli-Kelvin, also bis dicht an den absoluten Temperatur-Nullpunkt gekühlt werden. Das Auslesen der Qubits passiert dagegen jedoch bei 4 Kelvin – aus menschlicher Perspektive ein kleiner Sprung, doch für Quantenphänomene eine völlig andere Temperaturwelt. Die Taiwanesisch-Deutsche Kooperation setzt daher auf ein anderes Material: Germanium. Germanium-Quantenpunkte wären bei gleicher Größe besser vor Störquellen abgeschirmt und könnten auch bei 4 Kelvin noch fehlerarm arbeiten. Nicht nur das, sie könnten dabei sogar schneller rechnen als ihre Silizium-Kollegen.

Mit komplementärer Expertise zum Superrechner

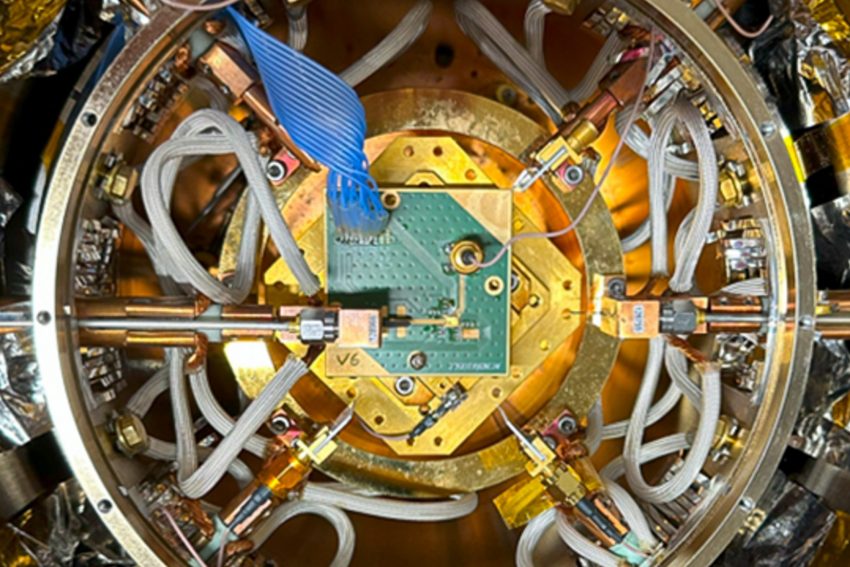

Ob das neue Chip-Design für Quantenpunkte trägt, entscheidet sich in kryogenen Messstationen. Hier wird die Technologie nah an den absoluten Nullpunkt heruntergekühlt. Bildnachweis: CMOS Design/TU Braunschweig

Um die Vorteile der CMOS-Technologie nicht zu verlieren, müssen die Forschenden aber, außer den Quantenpunkten selbst, weiterhin alle Elemente in Silizium designen. Dafür bringen die Projektpartner ihre komplementären Expertisen ein. Während in Taiwan die Quantenpunkte selbst entstehen, erstellen die Braunschweiger um Professor Vadim Issakov am Institut für CMOS Design zentrale Steuerelemente für die Qubits. Dabei bringen die Forschenden der TU Braunschweig auch ihre Erfahrung aus dem Bau des Niedersächsischen Quantencomputers im Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) ein. Issakov: „Kryogene Schaltungstechnik ist etwas, das viele Quantencomputerarchitekturen brauchen. Die zentrale Herausforderung ist hier nicht, woraus die Qubits bestehen, sondern dass die Schaltungen auf niedrigsten Temperaturen Höchstleistung erbringen. In Braunschweig haben wir hier in den letzten vier Jahren rasante Fortschritte erzielt und beispielsweise die ersten kryogenen Hochfrequenz-Steuerungen für Ionenfallen entwickelt.“

In den kommenden drei Jahren (bis Juli 2028) will das CryoDot-Team sogar noch weitere Schritte aus dem tiefkalten Temperaturbereich wagen. Das ambitionierte Ziel: Qubit-Operationen sogar über 4 Kelvin, bis hin zu maximal 10 Kelvin durchführen. Dafür erhalten die Projektpartner umgerechnet circa 150.000 Euro vom taiwanesischen National Science and Technology Council (NSTC) und rund 600.000 Euro vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BFTR).