Bild des Monats: Vom Triebwerksbau zur pharmazeutischen Anwendung Nanoporöse Membranen aus dem Institut für Werkstoffe

Wenn metallische Werkstoffe über lange Zeit Belastungen wie zum Beispiel hohen Temperaturen und Spannungen ausgesetzt sind, stellen sich Veränderungen in ihrer Mikrostruktur ein. In Turbinenschaufeln führen diese zu potenziellen Materialschäden, Forscher aus dem Institut für Werkstoffe machen sich aber genau diesen Mechanismus zu Nutze. Sie stellen damit nanoporöse Membranen aus einer Nickelbasissuperlegierung her, die in der Pharmazie eingesetzt werden könnten. Wie diese Membranen unter dem Mikroskop aussehen, zeigt unser Bild des Monats.

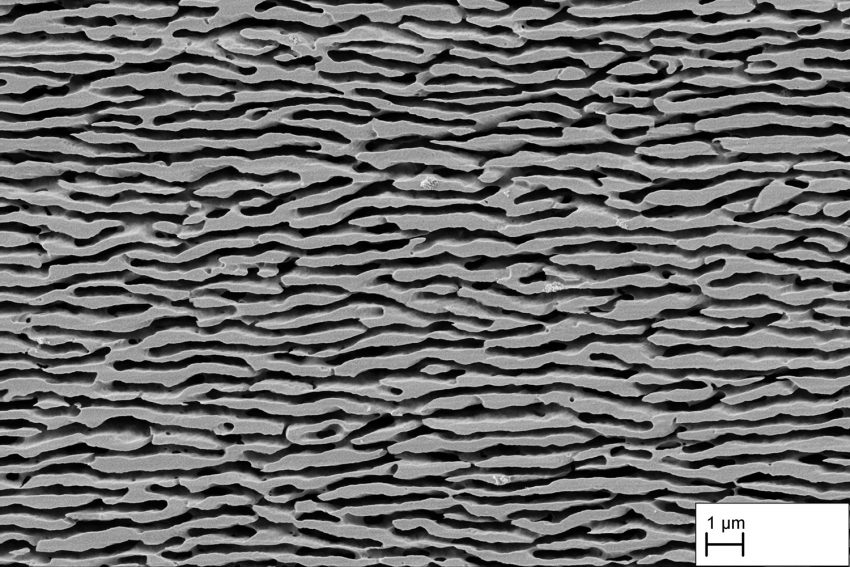

Die Porengröße der Superlegierungsmembran im Bild des Monats ist 250 Nanometer im Durchmesser. Ziel ist es, diese auf 100 Nanometer zu verkleinern. Bildnachweis: Marius Lück/TU Braunschweig

Nickelbasissuperlegierungen sind besonders resistent gegenüber Materialermüdung bei hohen Temperaturen. Das macht sie zu einem beliebten Werkstoff im Triebwerksbau. Trotzdem stellen sich auch hier bei dauerhafter Belastung und zunehmender Temperatur Veränderungen in der Mikrostruktur ein, die potenziell zu Materialversagen führen können. Um diese Veränderungen zu untersuchen, wird das Material in Kriechversuchen getestet. Dabei werden die Proben bei einer Temperatur von ca. 1000 °C dauerhaft über einen langen Zeitraum mit einer mechanischen Spannung belastet.

Anwendungsmöglichkeiten in der Pharmazie

Was im Triebwerksbau dem Test des Materialverhaltens dient, nutzt Marius Lück, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstoffe, um gezielte Veränderungen in der Mikrostruktur der Superlegierung CMSX-4 zu erzeugen. Er belastet eine Legierungsprobe bei 1000 °C für mehrere hundert Stunden mit einer Spannung von bis zu 250 MPa, was einer Last von ca. 2,5 Tonnen auf einem Quadratzentimeter entspricht, bis sich durch den Vergröberungsprozess ein dreidimensionales Netzwerk aus zwei Phasen bildet. Im nächsten Schritt wird die Matrix-Phase aus der Probe extrahiert, sodass eine nanoporöse Membran entsteht, wie sie hier im Bild des Monats zu sehen ist.

Diese Membran steht im Mittelpunkt des DFG-Projekts „Gezielte Gestaltung von Superlegierungsmembranen und deren Anwendungsprozessen für die Herstellung kolloidaler lipidbasierter Arzneistoffträgersysteme“ an dem neben dem Institut für Werkstoffe auch das Institut für Partikeltechnik und das Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie beteiligt sind. Ziel des Projekts ist es, nanoporöse Membranen herzustellen, die als Alternative zu den bisher in der Pharmazie üblichen Polymermembranen verwendet werden können. Bisher werden Polymermembranen in pharmazeutischen Nanoemulgieranwendungen eingesetzt. In einer Emulgieranwendung wird eine Flüssigkeit in feinen Tropfen in einer zweiten, nicht mischbaren Flüssigkeit verteilt. Für Verteilung und Tropfengröße sind dabei die Membranen verantwortlich. Mit diesem Verfahren können beispielsweise schwer wasserlösliche Arzneistoffe in eine applizierbare Form gebracht werden.

Vorteile von Metallmembranen

„Metallische Membranen sind bisher sehr selten und haben Vorteile gegenüber Polymermembranen“, erklärt Marius Lück. „Ihre Porengröße ist beispielsweise geringer und gleichmäßiger. Sie erzeugen damit eine deutlich kleinere Tropfengröße beim Durchfluss vom Flüssigkeiten. So können Arzneistoffe in kleinere Tropfen verteilt und später besser intravenös verabreicht werden. Daneben sind Superlegierungsmembranen hitzebeständiger. Dadurch kann man sie bei hohen Temperaturen ausbrennen, um sie zu reinigen. Somit sind sie deutlich länger verwendbar.“ Sogenanntes „Fouling“, also das Verstopfen der Membranporen, verhindert den Durchfluss und ist oft der limitierende Faktor in der Haltbarkeit von Polymermembranen. Dieser Effekt tritt durch die Reinigungsmöglichkeit bei Superlegierungsmembranen nicht auf.

Im DFG-Projekt werden zunächst die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Membranen untersucht. „Wir arbeiten außerdem an Lösungen für noch zwei entscheidende Nachteile der Superlegierungsmembranen. Sie sind zum einen vergleichsweise teuer und zum anderen aufgrund ihres Nickelanteils krebserregend“, so Lück. Bis nanoporöse Membranen aus Metall in der Medizin eingesetzt werden können, ist es noch ein weiter Weg. Doch diesen möchte das DFG-Projekt mit seiner Grundlagenforschung ebnen.