Netzwerkmedizin: Ursachen statt Symptome Welche Rolle herkömmliche Krankheitsdefinitionen bei der Suche nach Krankheitsmechanismen spielen

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Ärzt*innen Krankheiten besser heilen können, indem sie die Ursachen anstelle der Symptome angehen. Das ist genau das, was die Netzwerk- und Präzisionsmedizin anstrebt: Anstatt Krankheiten hauptsächlich anhand von Symptomen oder betroffenen Organen zu definieren, wie es in der viel genutzten Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesundheitsorganisation geschieht, zielt die Netzwerkmedizin darauf ab, Krankheiten anhand der zugrundeliegenden molekularen Mechanismen zu klassifizieren. Durch das Verständnis dieser Mechanismen könnten Mediziner*innen gezieltere und wirksamere Behandlungen entwickeln, die Menschen mit komplexen Erkrankungen heilen, statt nur ihre Symptome zu lindern. Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt im Fachmagazin „Nature Communications“ veröffentlicht.

Um diese Vision zu verwirklichen, zielen Ansätze der Netzwerkmedizin darauf ab, die molekularen Mechanismen aufzudecken, welche komplexen Krankheiten zugrunde liegen. Zu diesem Zweck greifen Forscher*innen häufig auf große Datenbanken zurück, in denen Krankheiten mit Proteinen, genetischen Varianten, Medikamenten oder Symptomen in Verbindung gebracht werden. In solchen Datenbanken werden Krankheiten jedoch mit genau den organ- und symptombasierten Krankheitsklassifikationssystemen beschrieben, die die Netzwerkmedizin zu überwinden sucht.

Dies wirft die Frage auf, ob Netzwerkmedizin-Studien, die sich auf große Datenbanken zur Krankheitsassoziation stützen, das Risiko bergen, die durch organ- und symptombasierte Krankheitsdefinitionen eingeführten Verzerrungen zu reproduzieren.

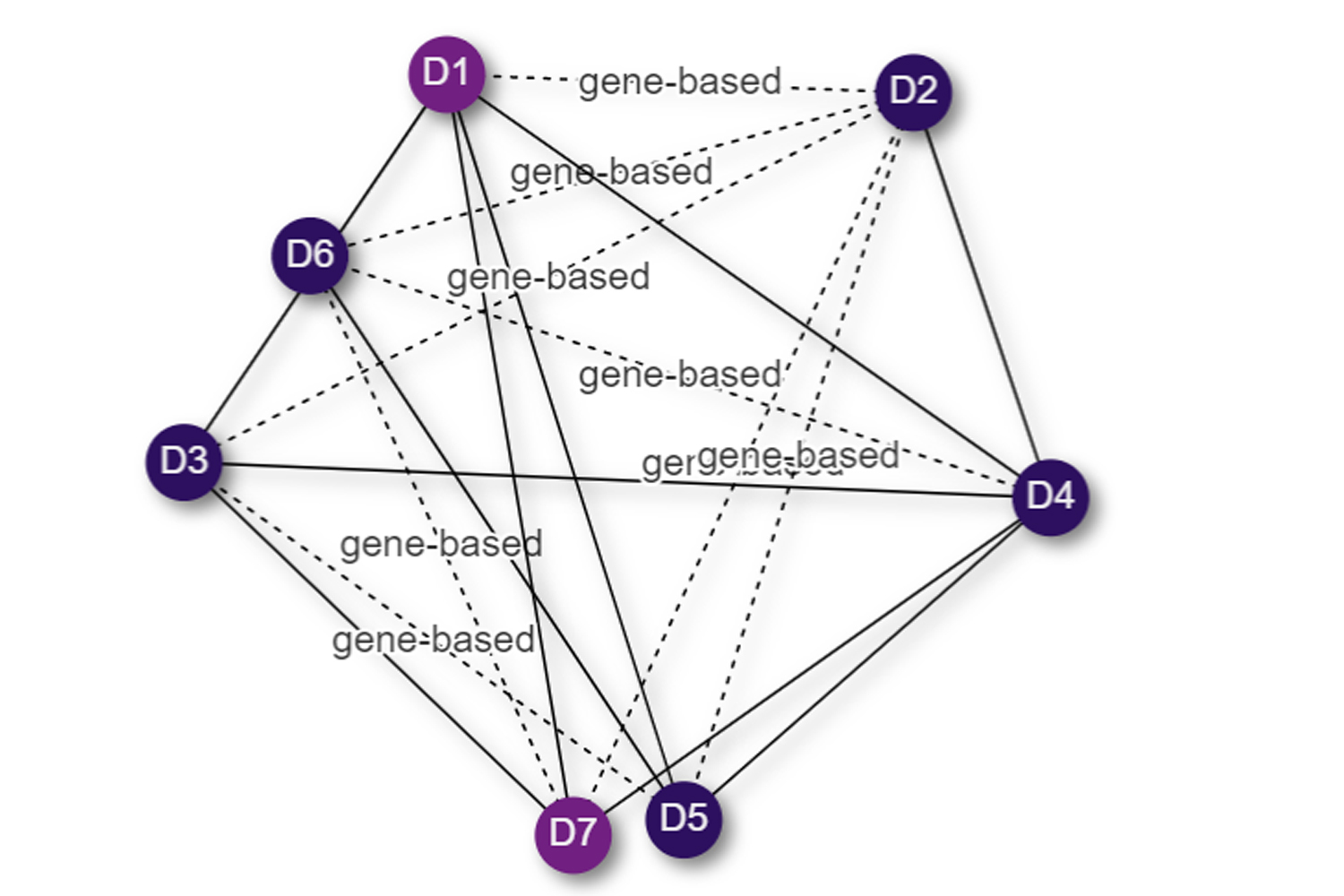

Beispiel für eine Visualisierung von Zusammenhängen von Datenbank-Beziehungen zur Einschätzung molekularer Krankheitsmechanismen. Bildnachweis: graphsimviz.net

Um diese Frage zu beantworten, hat ein internationales Forscher*innen-Team unter Beteiligung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Universität Hamburg und der Technischen Universität Braunschweig Netzwerke aus verschiedenen Datenbanken konstruiert, die häufig für die Suche nach Pathomechanismen verwendet werden. Anschließend untersuchten sie, ob diese Netzwerke paarweise ähnlicher sind als zufällig zu erwarten wäre. Dies sollte der Fall sein, wenn die zugrundeliegenden Datenbanken tatsächlich nützliche Informationen über Krankheitsmechanismen enthalten. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht und können auch in einer interaktiven Webanwendung visualisiert werden.

“Obwohl aktuell verfügbare Datenbanken eine grobe Einschätzung molekularer Krankheitsmechanismen zulassen, tappen wir bei den Details einzelner Krankheiten häufig noch im Dunkeln”, berichtet Professor Tim Kacprowski von der Abteilung Data Science in Biomedicine des Peter L. Reichertz Instituts für Medizinische Informatik (PLRI) der Technischen Universität Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover.

“Fokussierte Studien mit molekularen Daten für gut charakterisierte Patientenkohorten sind also immer noch der beste Weg, sogar eine Notwendigkeit, um die Systemmedizin weiter voran zu treiben.”