Feinstaubmessung per Fahrrad Masterstudentin der TU Braunschweig entwickelt OpenBikeSensor weiter

Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und andere Schadstoffe in der Luft beeinflussen unsere Gesundheit. Doch wie kann man diese Belastung sichtbar machen? Merle Riecke, Umweltingenieurwesen-Absolventin der Technischen Universität Braunschweig, hat eine Lösung gefunden: ein mobiles Messgerät, das Radfahrenden hilft, saubere Routen zu finden. Dafür entwickelte sie in ihrer Masterarbeit am Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb (IVE) den OpenBikeSensor weiter.

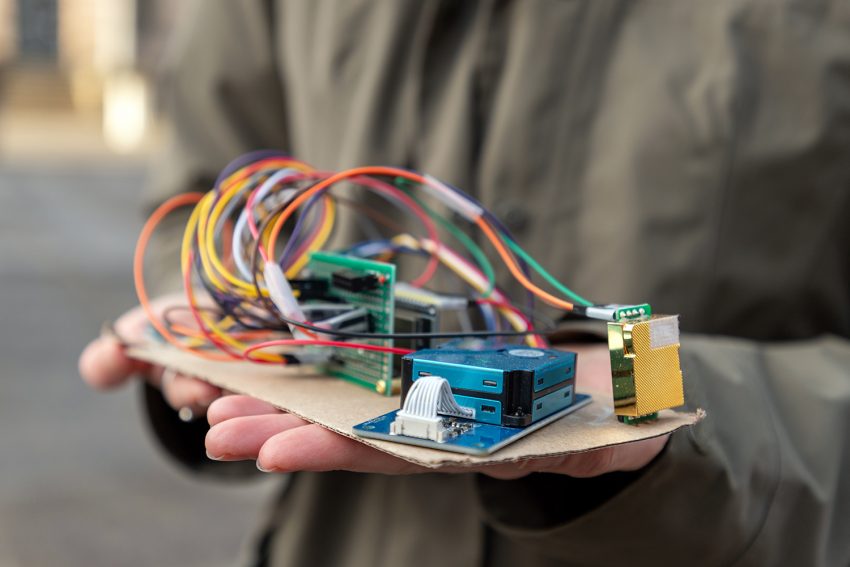

In ihrer Masterarbeit am Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb (IVE) hat Merle Riecke den OpenBikeSensor durch die Integration eines Feinstaubsensors weiterentwickelt. Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Auf den ersten Blick ist es nur ein unscheinbares graues Rohr, das Merle Riecke auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads transportiert. Doch darin steckt jede Menge Technik: ein Feinstaubsensor, der die Partikel in der Luft misst, zwei weitere Sensoren, die Temperatur und Kohlenstoffdioxid messen, ein GPS-Modul, das die Messwerte dem jeweiligen Ort zuordnet, und auch ein Controller ist mit an Bord. Gebaut hat das alles die Studentin des Umweltingenieurwesens mit den Schwerpunkten ÖPNV und Verkehrs- und Infrastrukturplanung im Rahmen ihrer Masterarbeit selbst. Ihr Ziel: „Die Idee ist, dass die Menschen mit dem Sensor ihre täglichen Wege messen und so sehen, wo sie am meisten belastet werden.“ Um ihre Entwicklung möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, orientierte sich die TU-Studentin am Open-Source-Projekt OpenBikeSensor. Dabei handelt es sich um einen Sensor zum Selberbauen, der sonst Überholabstände von Autos misst und hilft, Gefahrenstellen im Stadtverkehr zu erkennen.

Dass ihre Idee, den Sensor zu erweitern, auf Begeisterung stößt, merkte Merle Riecke schon in einer frühen Phase ihrer Arbeit, als sie die „Maker Faire“ in Hannover besuchte, eine Messe für Tüftler und Technikbegeisterte. „Eigentlich bin ich da vor allem hin, um mir Tipps und Tricks zu holen“, sagt sie. Umso überraschter war sie, als sie dort so viel positives Feedback für ihr Projekt bekam: „Wir hatten keine ruhige Minute. Immer war jemand am Stand, der das Vorhaben gut fand und selbst Ideen hatte.“ Für die Studentin eine Bestätigung, dass sie mit ihrem Projekt einen Nerv getroffen hat.

Kabelsalat und erste Rückschläge

Doch zunächst musste der Sensor gebaut werden. Und das war komplizierter als gedacht. Riecke musste sich in Mikrocontroller einarbeiten, Sensoren testen, Codes schreiben. „Ich bin keine Programmiererin und musste mir das ganze Know-how selbst beibringen“, sagt sie. Mal stimmten die Werte nicht, mal fiel eine Verbindung aus. Sie verbrachte Stunden damit, herauszufinden, warum etwas nicht funktionierte.

Den komplexen Sensor konstruierte Merle Riecke selbst und musste sich dafür extra Programmierkenntnisse aneignen. Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Aber sie blieb dran. Nach und nach lief das System stabiler. Mit der Unterstützung ihres Bruders, einem Informatiker, und zahlreichen Experimenten gelang es ihr, das Messgerät zu entwickeln. „Es war viel Trial and Error“, sagt die Masterabsolventin. „Aber irgendwann funktionierte es.“

Testfahrten zwischen Landstraße und Stadtverkehr

Als ihr Prototyp fertig war, begann sie mit Testfahrten. Im dünn besiedelten Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo sie während ihrer Masterarbeit lebte, war die Luft gut. Zu gut. „Ich wollte Messwerte sehen, die zeigen, wo es wirklich schmutzig ist“, sagt Riecke. Also fuhr sie nach Lüneburg, mitten in den Feierabendverkehr. Der Sensor reagierte, doch die Werte überraschten. „Die Belastung war niedriger als erwartet“, sagt sie. Ihr Verdacht: Der strömende Regen an diesem Tag hatte den Feinstaub aus der Luft gewaschen. Erst als sie an einem brennenden Feuer vorbeifuhr, stiegen die Werte deutlich an und lieferten den Beweis: Der Sensor funktioniert. Um noch genauere Werte zu erhalten, kalibrierte sie ihre Sensoren zusätzlich an einer offiziellen Messstation in Braunschweig.

Der Praxistest lieferte den Beweis: Der Sensor funktioniert. Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Ein Projekt mit Potenzial

Mittlerweile ist der Sensor gebaut und die Masterarbeit erfolgreich abgeschlossen. Dennoch ist eine Weiterführung des Projekts möglich. Die gemessenen Daten zur Luftqualität könnten in eine Karte eingespeist werden, die Radfahrer*innen besonders belastete Strecken farblich anzeigt, so dass sie diese umfahren können. Langfristig, mit noch mehr Daten, könnte das Gerät Städten und Kommunen helfen, Hotspots der Luftverschmutzung zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen. Weitere spannende Impulse für die Weiterentwicklung des Sensors gab es auf der „Maker Faire“. „Es kam zum Beispiel die Idee, einen Erschütterungssensor einzubauen, um den Straßenzustand zu erfassen.“ Riecke hofft, dass sich Menschen oder Projekte finden, die das Projekt weiterentwickeln und vielleicht sogar mit dem OpenBikeSensor zusammenführen.

Ob sie selbst noch einmal an einer Weiterentwicklung tüfteln wird, lässt sie offen. Für sie steht jetzt erst einmal die Jobsuche an. Merle Riecke möchte im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs arbeiten. Ihr Traum ist es, Städte umweltfreundlicher zu machen. „Wir haben nur diese eine Welt“, sagt sie. „Und ich möchte im Kleinen dazu beitragen, sie zu schützen.“