Braunschweiger Batterien im Weltall Kleinsatellit mit strukturintegrierter Batterie wird im Orbit getestet

Er kommt ohne Verkabelung aus und seine tragende Struktur kann gleichzeitig eine Batterie sein: An einem derart raffiniert gebauten Kleinsatelliten forschen seit 2020 Teams aus Braunschweig, Berlin und Würzburg. Der Batteriespeicher „Wall#E“ wurde maßgeblich an der Technischen Universität Braunschweig im Exzellenzcluster für nachhaltige Luftfahrt SE2A entwickelt, die kabellose Infrastruktur „Skith“ in Würzburg. Am 14. Januar 2025 startete ein mit dieser Technologie ausgestatteter Kleinsatellit, der ein Jahr lang die Erde umrunden wird. Die Ergebnisse aus dem Demonstrationsflug sind relevant für weitere nachhaltige Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt.

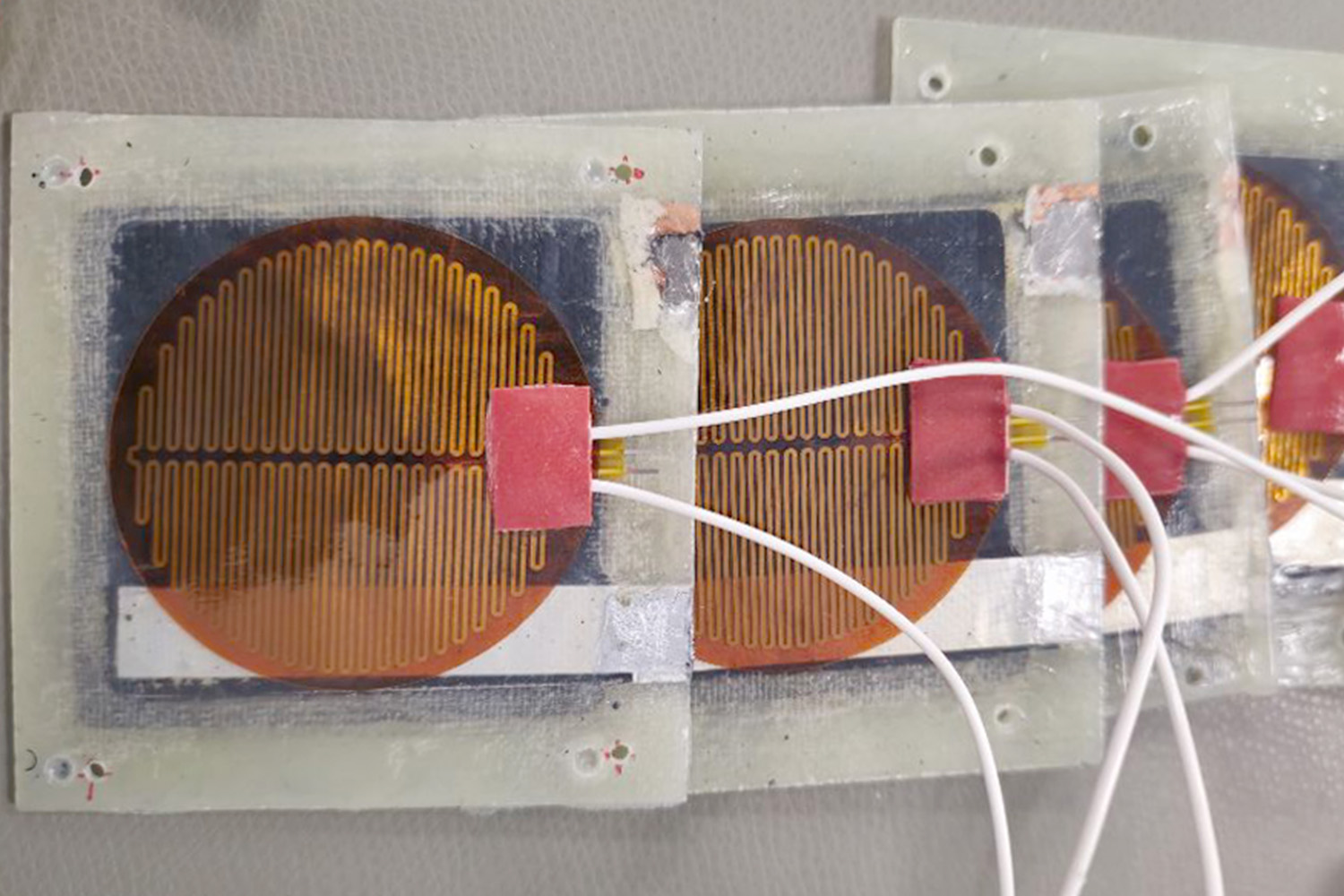

Strukturintegrierte Batterien. Bildnachweis: Benjamin Grzesik/TU Berlin

Wall#E – ein Akku aus spezieller Faserstruktur

“Strukturintegrierte Batterien“ (Structural battery composite) bestehen aus einer speziellen Faserverbundstruktur, die elektrische Energie speichern kann und sich gleichzeitig als tragende Struktur des Satelliten nutzen lässt. Diese Art von Akku ermöglicht eine deutliche Massen- und Volumenreduzierung eines Satelliten bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit. Beim Einsatz in einem Kleinsatelliten muss speziell die Nutzung unter Weltraumbedingungen eingeplant werden. Ein solcher Energiespeicher ist „Wall#E“ und wurde in Braunschweig am Institut für Raumfahrtsysteme und am Institut für Partikeltechnik (iPAT) im Rahmen eines Projektes im Exzellenzcluster für nachhaltige Luftfahrt SE2A sowie an der TU Berlin am Institut für Luft- und Raumfahrt entwickelt.

Kabellose Satelliteninfrastruktur „Skith“

Von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg stammt die kabellose Satelliten-Infrastruktur Skith (Skip the harness). Sie macht konventionelle Kabelverbindungen der Satelliten-Bauteile überflüssig, indem sie eine Datenübertragung mit robustem und fehlertolerantem Ultra-Breitband-Funk ermöglicht. Das sorgt dafür, dass Masse, Komplexität und Integrationsaufwand des Satelliten reduziert werden. Ein weiterer Vorteil: Einzelne Satellitenkomponenten können auch kurz vor dem Raketenstart unkompliziert ausgetauscht werden.

Start der SpaceX-Rakete am 14. Januar 2025. Bildnachweis: SpaceX

Zum Einsatz kommen diese beiden Technologien erstmals im Kleinsatelliten InnoCcube, der am 14. Januar 2025 an Bord einer SpaceX-Rakete in den Orbit transportiert wurde. Das Testen des Satelliten wird etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Dabei umkreist der rund vier Kilogramm leichte Satellit die Erde in 500 bis 600 Kilometern Höhe.[2]

Die Erkenntnisse aus den Orbit-Tests sollen sowohl in irdische als auch in raumfahrtbezogene Technologien einfließen. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Kombination aus Skith und Wall#E den Bau von Flugzeugen mit weniger Kabeln und energiespeichernden Außenwänden ermöglicht. Das würde Gewicht sparen und könnte womöglich die Tür zum elektrischen Fliegen öffnen.

Die Technologien Wall#E und Skith sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils als Sieger aus den INNOspace Masters-Wettbewerben des DLR hervorgegangen. Ihre Entwicklung wurde in separaten Vorhaben vom DLR-Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert.