100 Jahre elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme Zum Jubiläum: Ein kurzer Blick in die Geschichte

Im elenia Institut beschäftigen sich Wissenschaftler*innen mit den technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der elektrischen Energieversorgung. Aktuelle Fragestellungen sind etwa die Integration erneuerbarer Energien in das zukünftige Energieversorgungssystem, das Ladeverhalten von Elektrofahrzeugen und die Analyse von Schaltgeräten. Die Geschichte der Forschungsthemen und die Liste der herausragenden Forschungspersönlichkeiten sind lang. Am 1. und 2. Oktober 2025 feiert das Institut mit dem „Festkolloquium elenia 100“ sein Jubiläum. Professor Christian Kehrt blickt hier zurück auf ein Stück Wissenschaftsgeschichte.

Außenansicht des Institutsgebäudes im Jahr 1965. Bildnachweis: elenia Institut

Das elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme blickt auf eine hundertjährige Geschichte zurück. Forschungs- und Lehrschwerpunkte wie die Isolationsprüfung, die Entwicklung von Schalt- und Gleichrichtereinrichtungen und die Hochspannungs-Gleichstromübertragung prägen bis heute den Standort Braunschweig. Entscheidend war die Gründungsphase in den 1920er-Jahren mit Erwin Marx, der das Institut international bekannt machte.

Die Berufung von Erwin Marx

1925 wurde der Dresdner Ingenieur Erwin Marx (1893–1980) auf den Lehrstuhl für Hochspannungstechnik berufen. Mit seiner Erfindung des Marx-Generators zur Erzeugung von Stoßspannungen konnte die Spannungsfestigkeit von Isolierstoffen zuverlässig geprüft werden – ein Durchbruch für die Hochspannungstechnik. Marx kam nach Braunschweig, obwohl die Labore noch im Keller des Hauptgebäudes untergebracht und schlecht ausgestattet waren. Seine Berufung bedeutete den entscheidenden Schritt hin zu einer eigenständigen elektrotechnischen Abteilung, die sich vom Maschinenbau löste. Gleichzeitig zog er durch seine experimentelle Lehrweise viele junge Studierende an und begründete eine Forschungstradition, die praxisorientierte Laborarbeit mit theoretischer Ausbildung verband. Seine Bekanntheit in der Fachwelt verschaffte der Hochschule internationale Aufmerksamkeit. Damit stellte Marx die Weichen, Braunschweig zu einem Zentrum der Hochspannungstechnik zu entwickeln.

Baustelle des Neubaus der elektrotechnischen Institute, die auf der Basis eines modernen Eisenbetongerüstes gebaut wurden. Bildnachweis: elenia Institut

Neubau und Aufbruch

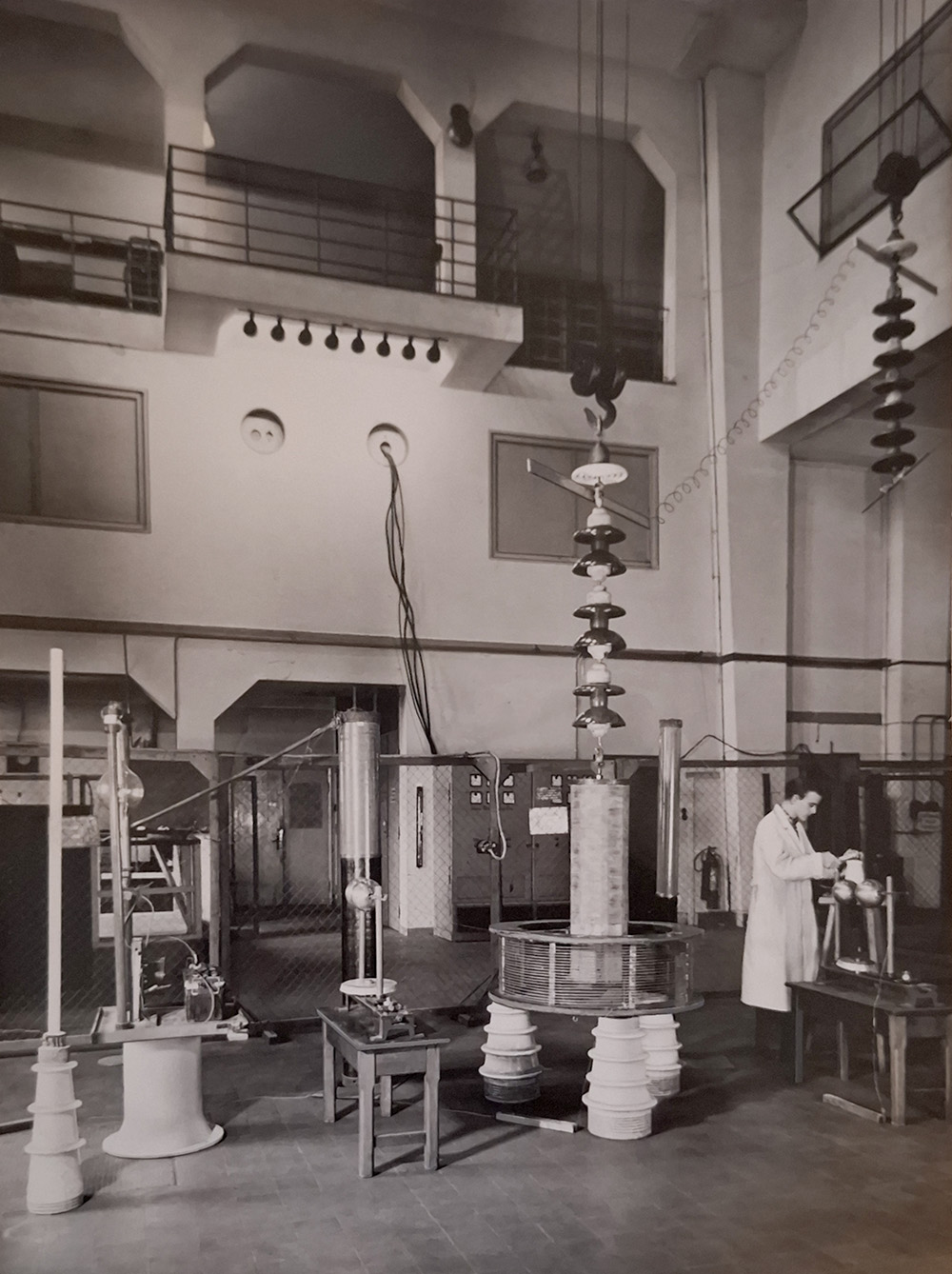

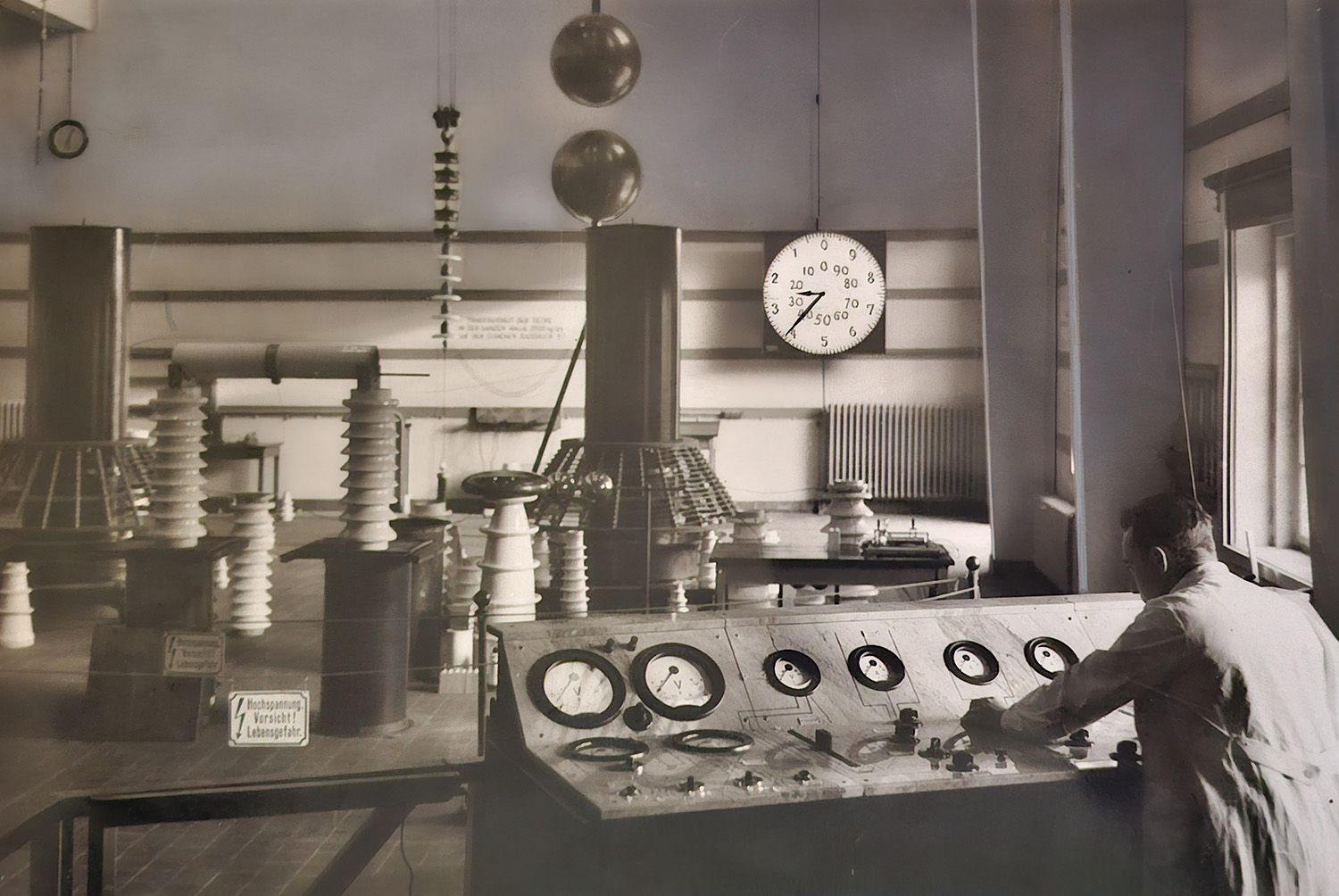

Unter Rektor Carl Mühlenpfordt erhielt die Elektrotechnik ein neues Institutsgebäude mit modernen Laboren, Werkstätten und einer 14 Meter hohen Hochspannungshalle. Die Eröffnung 1929 wurde groß gefeiert, u.a. mit Vorträgen und spektakulären Experimenten, die Marx mit Millionen-Volt-Funken inszenierte.

Braunschweig stieg so zu einem führenden Standort der Elektrotechnik auf. Die großzügige bauliche Ausstattung ermöglichte erstmals Großversuche unter realistischen Bedingungen. Die enge Verbindung von Hochschule, Landesregierung und Fördervereinen zeigte, wie wichtig Elektrotechnik für die industrielle Entwicklung gesehen wurde. Der Neubau symbolisierte damit nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Aufbruch.

Marx verfolgte konsequent ein visionäres Programm zur Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ). Mit dem Lichtbogengleichrichter entwickelte er eine Alternative zu Quecksilberdampf-Gleichrichtern. Ziel war ein europäisches HGÜ-Netz, das billige Energie, etwa aus norwegischer Wasserkraft, über weite Strecken übertragen sollte. Seine Arbeiten waren zugleich Grundlagenforschung und angewandte Technikentwicklung. Besonders wichtig war die systematische Untersuchung von Spannungsdurchschlägen und Stoßspannungen, um Betriebssicherheit zu gewährleisten. Obwohl die Pläne ambitioniert waren, konnten sie technisch erst Jahrzehnte später praktisch umgesetzt werden.

Nationalsozialismus und Rüstungsforschung

Im Dritten Reich gewann Marx erhebliche Bedeutung. Er trat NSDAP und SA bei, war im Reichsforschungsrat verantwortlich für 55 elektrotechnische Institute und koordinierte kriegswichtige Entwicklungen wie Radargeräte und Zünder. Die NS-Behörden unterstützten ihn mit erheblichen Mitteln, da seine Forschung als zentral für die Autarkie- und Aufrüstungspläne galt. Marx nutzte seine Position, um Netzwerke zwischen Hochschule, Industrie und Wehrmacht zu knüpfen und Braunschweig als Standort der Hochspannungstechnik auszubauen. Seine öffentliche Loyalität zum Regime, etwa durch symbolische Gesten wie das Überreichen eines Hitler-Bildes an das Institut, machte ihn zugleich zu einer sichtbaren Figur der NS-Hochschulpolitik. Zugleich zeigt sich in seiner Karriere beispielhaft, wie technische Expertise im Dienst politischer Macht eingesetzt wurde. Viele seiner Projekte wurden direkt in die militärische Kriegswirtschaft integriert und hatten strategische Bedeutung.

Schaltpult mit Tesla-Trafo, große Versuchshalle 1929. Bildnachweis: elenia Institut

Kriegsende und Neuanfang

Marx bildete zahlreiche Schüler aus, darunter Adil Erk, der 1968 das Institut für Elektrische Energieanlagen gründete, und Karl Brinkmann, später in leitenden Positionen bei Siemens. Wichtige Forschungsstätten waren die Außenstelle Hallendorf (1962–2007) mit Plasmaphysik und Fusionsforschung sowie Kooperationen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Unter Dieter Kind und seinen Nachfolgern wurde die Forschung neu auf Kunststoffisolierungen, Schaltertechnik und elektromagnetische Verträglichkeit ausgerichtet. Damit verschob sich das Institut von der klassischen Hochspannungstechnik hin zu neuen Anwendungsbereichen. Die enge Zusammenarbeit mit Industrie und Bundesanstalten garantierte langfristig finanzielle und inhaltliche Stabilität. Viele Entwicklungen dieser Phase sind bis heute in der Energieversorgungspraxis sichtbar.

Neue Schwerpunkte seit 2000

Mit Michael Kurrat und Bernd Engel orientierte sich das Institut an den Herausforderungen der Energiewende: Netzausbau, Elektromobilität und dezentrale Energiesysteme. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit brachte neue Kooperationen mit Politik, Industrie und kommunalen Akteuren. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Mitarbeitenden und Drittmittel erheblich. So positioniert sich das Institut als wichtiger Akteur im Umbau der Energiesysteme des 21. Jahrhunderts.

Autor: Prof. Christian Kehrt, Abt. für Wissenschafts- und Technikgeschichte, Institut für Geschichtswissenschaft, TU Braunschweig