Sturmflut im Großen Wellenströmungskanal Großversuche mit Düne aus Sankt Peter-Ording: TU Braunschweig schaut bei Dünenerosion genau hin

Im Großen Wellenströmungskanal (GWK+) des Forschungszentrums Küste haben Wissenschaftler*innen der Technischen Universität Braunschweig den Einfluss von Dünengras auf die Widerstandskraft von Küstendünen untersucht. Dazu haben sie ein Sturmflutszenario und die bewachsenen Dünen realitätsnah nachgestellt. Angesichts des steigenden Meeresspiegels durch den Klimawandel und häufiger auftretender Sturmfluten gewinnt die Frage nach der Wirkung von Vegetation im Küstenschutz zunehmend an Bedeutung. Projekte wie „Gute Küste Niedersachsen“ zeigen eindrucksvoll, wie hier ein besseres Verständnis für die Prozesse in der Natur helfen kann.

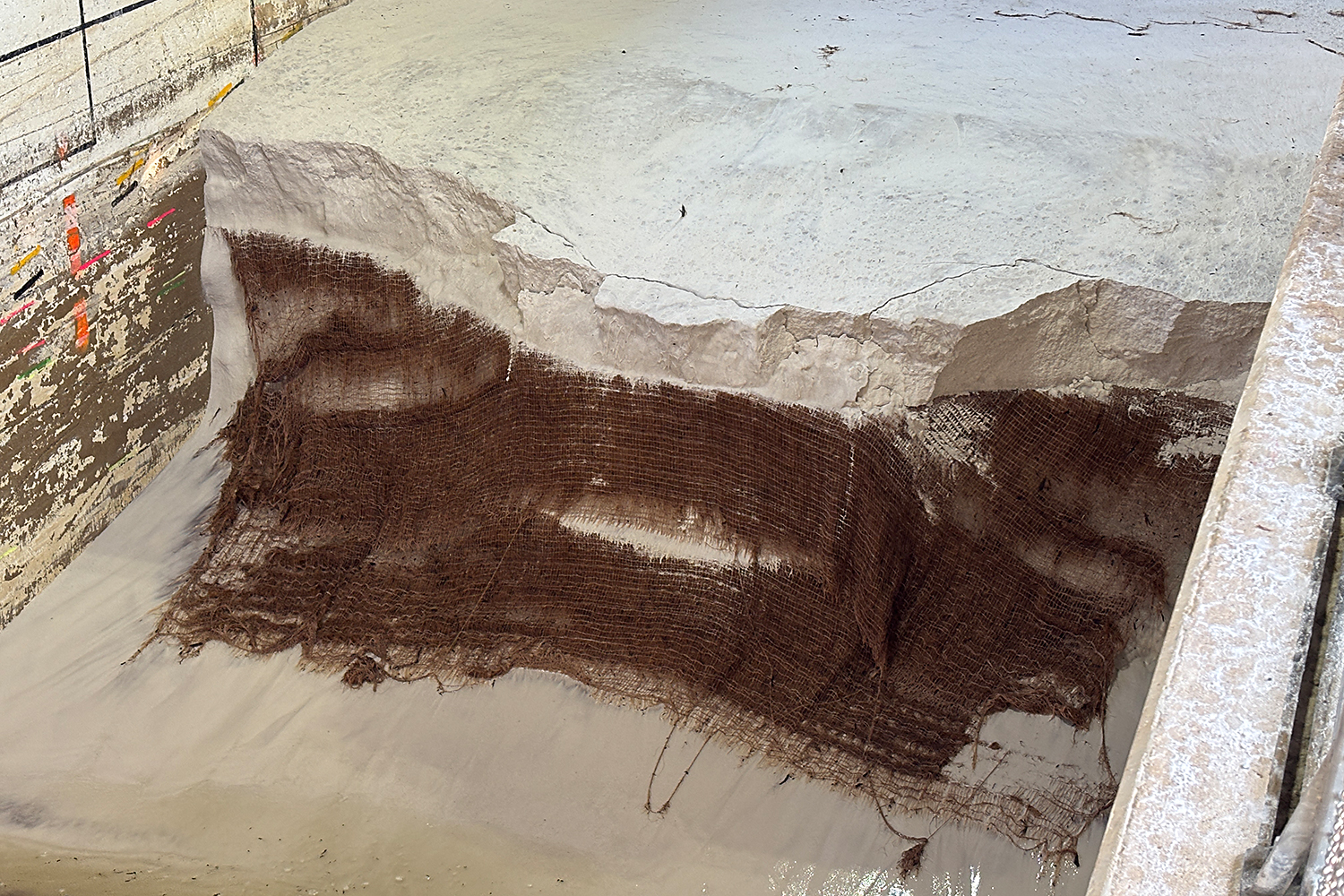

Die Versuche zeigen: Wurzelsysteme – ob natürlich oder künstlich – können die Stabilität der Düne deutlich erhöhen. Bildnachweis: Bianca Loschinsky/TU Braunschweig

Der Versuchsaufbau im Großen Wellenströmungskanal ist ein technisches Mammutprojekt: eine 5,60 Meter hohe und 70 Meter lange Düne, aufgebaut aus rund 450 Tonnen Sand – im Maßstab 1:1, nach einem charakteristischen Profil aus Sankt Peter-Ording. Fast vier Wochen dauerte es, die Düne zu errichten. Unterstützt wurden die Forschenden dabei von einer Baufirma, die den Sand mit einem Radlader in den Kanal brachte.

Realistischer Seegang und Wurzelersatzsysteme im Wellenkanal

Sechs Testdurchläufe, jeder fünf Stunden lang, simulierten das Worst-Case-Szenario einer Sturmflut an der Nordseeküste – mit Wellenhöhen von bis zu zwei Metern. Neben reinen Sanddünen als Referenzfall kamen erstmals auch verschiedene „Wurzelersatzsysteme“ zum Einsatz – biologisch abbaubare Kokosgitter und -matten, die das tief reichende Wurzelwerk von Dünenvegetation wie dem Strandhafer nachahmen sollen.

„Der zunehmende Druck auf unsere Küsten macht es notwendig, Systeme wie Küstendünen oder Salzwiesen-Vorländer vor Deichen noch besser zu verstehen, ebenso wie die Wirkung der Natur vor und in unseren technischen Systemen, um diese zu optimieren und die Wirkgrenzen zu bestimmen“, erläutert Prof. Nils Goseberg, Professor für Küsteningenieurwesen und Seebau an der Technischen Universität Braunschweig, und Direktor des Forschungszentrums Küste, Hannover.

Pflanzenwurzeln: Unterschätzte Helden im Küstenschutz?

Dr.-Ing. Oliver Lojek (r.) und Doktorand Lukas Ahrenbeck haben die Versuche am Großen Wellenströmungskanal (GWK+) vorbereitet. Bildnachweis: Bianca Loschinsky/TU Braunschweig

Bislang wurde bei Experimenten zur Dünenerosion meist nur mit Sand gearbeitet. Doch in der Natur sind es vor allem Pflanzenwurzeln, die den Sand festhalten und die Düne stabilisieren. Diese Pflanzen, insbesondere der Strandhafer, entwickeln im Laufe der Zeit ein komplexes Wurzelnetz, das mehrere Meter tief reicht und das Sediment selbst nach Sturmfluten noch festhält. Die Vegetation trägt zur natürlichen „Selbstheilung“ der Düne bei: Übersandet sie, wächst der Strandhafer einfach durch den Sand hindurch und bildet neue Terrassen – Schicht für Schicht.

„Wir wollen herausfinden, wie natürliche Strukturen wie die Wurzelhorizonte des Strandhafers, der normalerweise in Dünen wächst, zur Verbesserung des Küstenschutzes beitragen können“, sagt Dr.-Ing. Oliver Lojek vom Leichtweiß-Institut für Wasserbau der TU Braunschweig.

Die Versuche zeigen: Wurzelsysteme – ob natürlich oder künstlich – können die Stabilität der Düne deutlich erhöhen. Die im Versuch verwendeten Kokosmatten verhalten sich in den Versuchen ähnlich wie echte Wurzelteppiche: Sie klappen sich bei Belastung auf, halten das Sediment fest und reduzieren so den Abtrag des Sandes durch die anlaufenden Brandungswellen.

Veränderungen des Dünenprofils in 3D

Ein weiteres Ziel der Forschung ist es, Skalierungseffekte zu untersuchen – also zu klären, wie gut sich Erkenntnisse aus kleineren Modellen auf die Realität übertragen lassen. Bisherige Labormodelle waren oft zu klein, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wellen, Sand und Vegetation realistisch darzustellen. Mit Hilfe von hochmodernen Laserscannern werden die Veränderungen im Dünenprofil dreidimensional und in Echtzeit dokumentiert. Diese Daten ermöglichen ein genaues Verständnis der Erosionsprozesse und liefern wertvolle Impulse für die Modellierung zukünftiger Küstenschutzmaßnahmen.

„Der GWK+ in Hannover erlaubt uns ‚made in Niedersachsen‘ weltweit einzigartige Großversuche, und wir können damit helfen, sowohl die niedersächsische Küste als auch weltweite Küsten besser zu schützen,“ sagt Professor Goseberg. Eines ist schon jetzt klar: Mit einem festen Wurzelnetz gewinnen Dünen an Stabilität – und tragen so zur „guten Küste“ der Zukunft bei.

Projekt „Gute Küste Niedersachsen“

Was ist eine „gute Küste“, an der wir sicher vor Naturgefahren, im Einklang mit der Natur, eingebettet in die gewachsene Kulturlandschaft, verantwortungsbewusst und nachhaltig leben und wirtschaften können? Dieser Fragestellung geht der Forschungsverbund aus TU Braunschweig, Leibniz Universität Hannover und Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an der Niedersächsischen Nordseeküste zwischen Ems und Weser seit fünf Jahren mit 18 Promovierenden nach. Im Fokus des Forschungsvorhabens steht der ökosystemstärkende Küstenschutz, bei dem der Küstenschutz im Einklang mit der Natur und den dort siedelnden Menschen wirkt. Das Projekt wird vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) mit rund fünf Millionen Euro gefördert.

Weitere Informationen: http://gute-kueste.de/