Start für die Digital Construction Site TU Braunschweig eröffnet weltweit einzigartige Infrastruktur zur Erforschung der Baustelle der Zukunft

Ein 3D-Drucker im Maximalformat, eine automatisierte Betonmischanlage, mobile Roboter, Trackingsysteme und eine digitale Schaltzentrale: Mit der Digital Construction Site (DCS) zeigt die Technische Universität Braunschweig, wie die Baustelle der Zukunft aussieht. Die neue Forschungsinfrastruktur wurde am 3. Juli 2025 am Campus Ost mit zahlreichen Gästen aus Wissenschaft, Politik und Bauwirtschaft feierlich eröffnet. Ziel des Projekts: die Digitalisierung auf dem Bau entscheidend voranzubringen und somit den Weg zu einer produktiveren und nachhaltigeren Bauwirtschaft zu ebnen.

Start für die Digital Construction Site: TU-Präsidentin Angela Ittel, Dr. Neven Josipovic, CIO der Stadt Braunschweig und die am Projekt beteiligten Professoren Norman Hack, Patrick Schwerdtner, Harald Kloft, Dirk Lowke, Markus Gerke und Dr. Thorsten Leusmann (v.l.). Bildnachweis: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Die Präsidentin der TU Braunschweig, Angela Ittel, begrüßte die Eröffnung auf dem 2.800 Quadratmeter großen Forschungsareal als wegweisenden Meilenstein: „Die Digital Construction Site steht exemplarisch für unseren Anspruch, Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz sichtbar und für den Transfer wirksam zu machen. Als Universität mit starkem ingenieurwissenschaftlichem Profil leisten wir hier einen richtungsweisenden Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Bauwirtschaft.“

Dr. Neven Josipovic, CIO der Stadt Braunschweig, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Digital Construction Site für die Stadt: „Bauen ist für Städte und Kommunen im Kontext einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Stadtentwicklung ein elementares Thema, das zunehmend durch digitale Technologien geprägt wird. Die Digital Construction Site ist vor dem Hintergrund ein wertvoller Impulsgeber für die Baupraxis und ein dynamischer Ort der Vernetzung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtverwaltung.“

„Mit der Digital Construction Site erproben wir digitale Technologien unter realen Baustellenbedingungen“, sagte Professor Patrick Schwerdtner, einer der Initiatoren des Projekts. „Unser Ziel ist es, zukünftige Bauprozesse nachhaltiger, effizienter und sicherer zu gestalten und damit wesentliche Impulse für den dringend notwendigen Wandel der Branche zu geben.“

Digitale Prozesskette von der Planung bis zur Umsetzung

Die Herausforderungen im Bauwesen sind enorm: Der steigende Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen und hohen CO₂-Emissionen sowie einem steigenden Fachkräftemangel verlangt nach neuen Lösungen. Der Ansatz der DCS ist die Entwicklung und Erprobung datenbasierter, automatisierter Prozesse direkt am Bau.

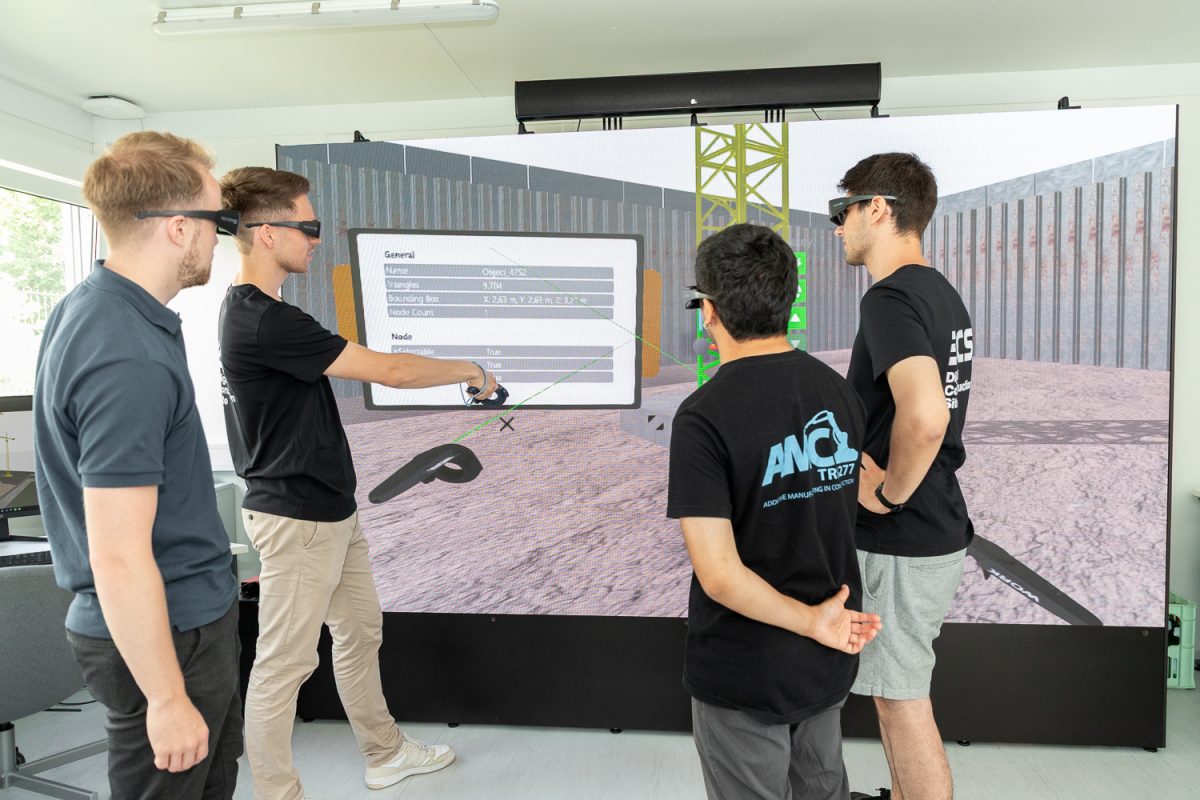

Mit einem sechs Meter hohen multifunktionalen 3D-Druckportal – einer Weltneuheit, gemeinsam von dem 3D-Druck-Unternehmen COBOD und der TU Braunschweig entwickelt – einer automatisierten Betonmischanlage, mobilen Robotern, Objekttrackingsystemen, und einem eigens konzipierten „Digital Engineering Center“ mit Virtual und Augmented Reality, in dem sämtliche Prozessdaten zusammengeführt und gesteuert werden, haben die Forschenden eine weltweit einzigartige Bauforschungsinfrastruktur geschaffen. In dieser sollen zusammen mit der Bauindustrie durchgängige digitale Prozessketten – von der Planung bis zur Fabrikation – erforscht werden. Das bietet gleich mehrere Vorteile: Es kann ressourceneffizienter gebaut werden, ineinander greifende digitale Prozesse verkürzen die Bauzeiten, bieten gleichzeitig erhöhte Sicherheit und die digitalen Tracking-Systeme unterstützen die Steigerung der Bauqualitäten. Zudem minimiert der datenbasierte Informationsaustausch Kommunikationsfehler.

Professor Harald Kloft, Mitinitiator des Projekts, betonte: „Die Fabriken der Bauindustrie sind die Baustellen. Die Digitalisierung der Baufabrikation wird ist der Schlüssel für die Transformation des Bauens. Mit der Digital Construction Site wollen wir den Transfer zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung initiieren.“

Brücke zwischen Forschung und Baupraxis

Nach der symbolischen Inbetriebnahme durch TU-Präsidentin Angela Ittel und die am Projekt beteiligten Professoren gewährten zwei kurze „Forschungsinsights“ einen Einblick in aktuelle Forschungsthemen: Professor Norman Hack sprach über die Potenziale des 3D-Drucks für ressourcenschonende Bauweisen, bei denen Beton nur dort eingesetzt wird, wo er statisch benötigt wird. Professor Markus Gerke präsentierte neue Ansätze zur sensorbasierten Qualitätskontrolle und Vermessung auf der Baustelle: Mithilfe von 3D-Vermessung und Trackingsystemen werden Geometrieabweichungen, Schäden und Baustellenbedingungen präzise erfasst und mit den digitalen Planungsdaten abgeglichen. Parallel dazu analysieren Sensoren Wind und Witterung, um den Einfluss realer Umweltbedingungen einzubeziehen.

Digital Construction Site als Testfeld und Impulsgeber

Ein zentrales Anliegen der Wissenschaftler*innen ist es, die Forschung eng mit der Baupraxis zu verzahnen. Als Auftakt für diese Zusammenarbeit fand im Rahmen der Eröffnung eine Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Forschung statt. Helga Kühnhenrich Referatsleiterin für Forschung und Innovation im Bauwesen beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Henrik Lund-Nielsen, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von COBOD International A/S, Maik Zutz, Technischer Bereichsleiter Direktion Nord bei der Ed. Züblin AG, Kathrin Dörfler, Professorin für Digital Fabrication an der TU München und Co-Sprecherin des DFG-Sonderforschungsbereiches TRR 277 Additive Manufacturing in Construction sowie Thorsten Leusmann, Oberingenieur am iBMB/Fachgebiet Baustoffe der TU Braunschweig, diskutierten, unter der Moderation von Professor Harald Kloft, wie digitale Fertigungstechnologien und automatisierte Bauprozesse zur Lösung zentraler Herausforderungen des Bauwesens beitragen können.

Auch in Zukunft sind regionale und überregionale Unternehmen aus der Bauwirtschaft eingeladen, die Digital Construction Site als Testfeld und Impulsgeber zu nutzen. „Nur gemeinsam können wir den dringend benötigten Wandel hin zu einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Bauindustrie gestalten“, so Professor Schwerdtner.