International und interdisziplinär: Ein Team für leuchtende Nanosensoren Forschung im Fokus: An den Grenzen des Messbaren

Ein Gespräch mit Dr. Hutomo Suryo Wasisto, Leiter der Nachwuchsgruppe OptoSense (Optochemical Integrated Nanosystems for Sensing) des Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA), und seinen Doktoranden Tony Granz, Gregor Scholz und Klaas Strempel über kulturelle Vielfalt in der Wissenschaft, den Reiz von Galliumnitrid und warum sich gerade junge Forscherinnen und Forscher öfter mal aus dem Labor wagen sollten.

Herr Dr. Wasisto, Sie kommen aus Indonesien, haben dort Ihren Bachelor- und in Taiwan Ihren Master-Abschluss gemacht. Wie sind Sie an diese Arbeitsgruppe in Braunschweig gekommen?

Ein bisschen auf Umwegen (lacht). Ich hatte schon immer den Traum, in Europa zu forschen. Deutschland war meine erste Wahl, vor allem weil es technologisch sehr stark ist. Mit einem Industriestipendium habe ich in Taiwan an Siliziumtechnologien geforscht und durfte dann hier am Institut für Halbleitertechnik bei Professor Erwin Peiner und Professor Andreas Waag promovieren. Gleich danach kam allerdings ein Stellenangebot von der Georgia Tech (Georgia Institute of Technology) in Atlanta. Da habe ich hier sozusagen alles stehen und liegen gelassen und bin in die USA. Aber nur für fast ein Jahr, dann wurde mir die Leitung dieser Nachwuchsgruppe angeboten und ich kam sehr gerne zurück.

In Ihrem Team arbeiten Physiker, Elektrotechniker und Chemiker zusammen. Gibt es da keine „kulturellen“ Probleme?

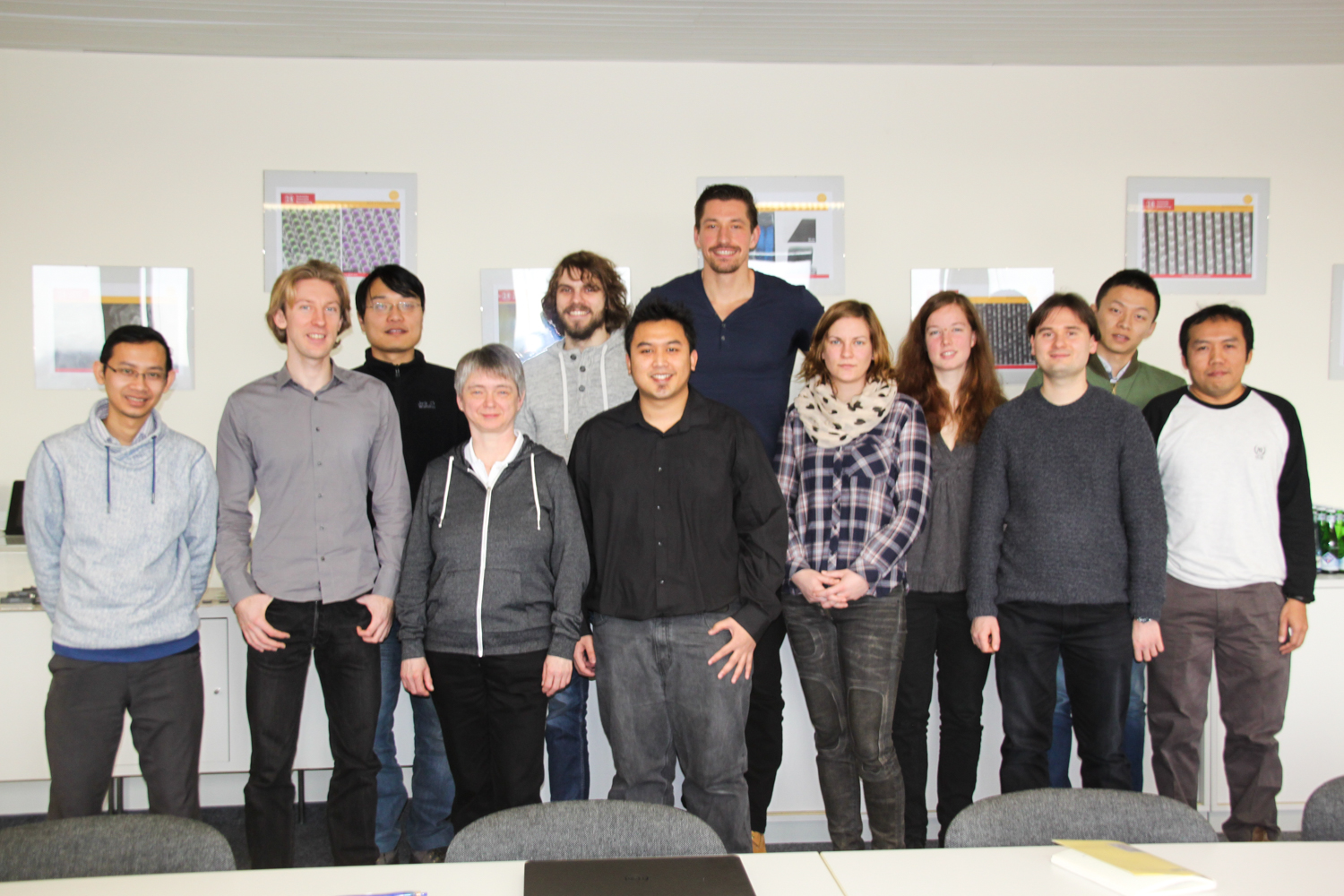

Von links nach rechts: Nursidik Yulianto, Nicolai Markiewicz, Feng Yu, Angelika Schmidt, Klaas Strempel, Dr. Hutomo Suryo Wasisto, Tony Granz, Juliane Breitfelder, Heidi Boht, Gregor Scholz, Wenze Wu, Iqbal Syamsu. Bildnachweis: Andrea Hoferichter: TU Braunschweig

Wasisto: Ingenieure und Physiker arbeiten natürlich ganz unterschiedlich. Physiker wollen die Grundlagen verstehen und überlegen dann, welche Vorgehensweise sinnvoll sein könnte. Ingenieure dagegen bauen erst mal etwas zusammen und gucken hinterher, ob es funktioniert. Allerdings nutzen sie dafür auch durchaus Erkenntnisse aus der physikalischen Grundlagenforschung und machen Simulationen, um Vorhersagen treffen zu können. Wir lernen also auch viel voneinander.

Scholz: Außerdem sind wir schon aneinander gewöhnt (grinst). Elektrotechnik und Physik gehören zur gleichen Fakultät. Und viele von uns haben im Masterstudium das Vertiefungsfach „Nanosystems Engineering“ (NSE) gewählt. Da geht es um Elektrotechnik, Physik, Chemie und Biologie. Interdisziplinäres Arbeiten ist da sozusagen Programm.

Wasisto: Und wir forschen insgesamt schon sehr anwendungsbezogen. Wir haben zum Beispiel viele staatlich geförderte Projekte mit Industriepartnern.

Strempel: Genau deshalb bin ich auch in diese Arbeitsgruppe gekommen. Ich wollte etwas Anwendungsbezogenes machen, obwohl ich als Physiker tatsächlich vor allem daran interessiert bin, Mechanismen zu ergründen und zu verstehen.

Granz: Ich sehe meine Position als wissenschaftlicher Ingenieur an der Schnittstelle zwischen der Grundlagenforschung und der wirtschaftlichen Anwendung. Wir versuchen jeden Tag, die komplexen Erkenntnisse unserer Naturwissenschaftler in praktikable Anwendungen für die Gesellschaft zu überführen. Dafür müssen wir eng zusammen arbeiten.

Sie arbeiten mit Galliumnitrid. Das Material ist den meisten Menschen vermutlich kein Begriff. Was ist so reizvoll daran?

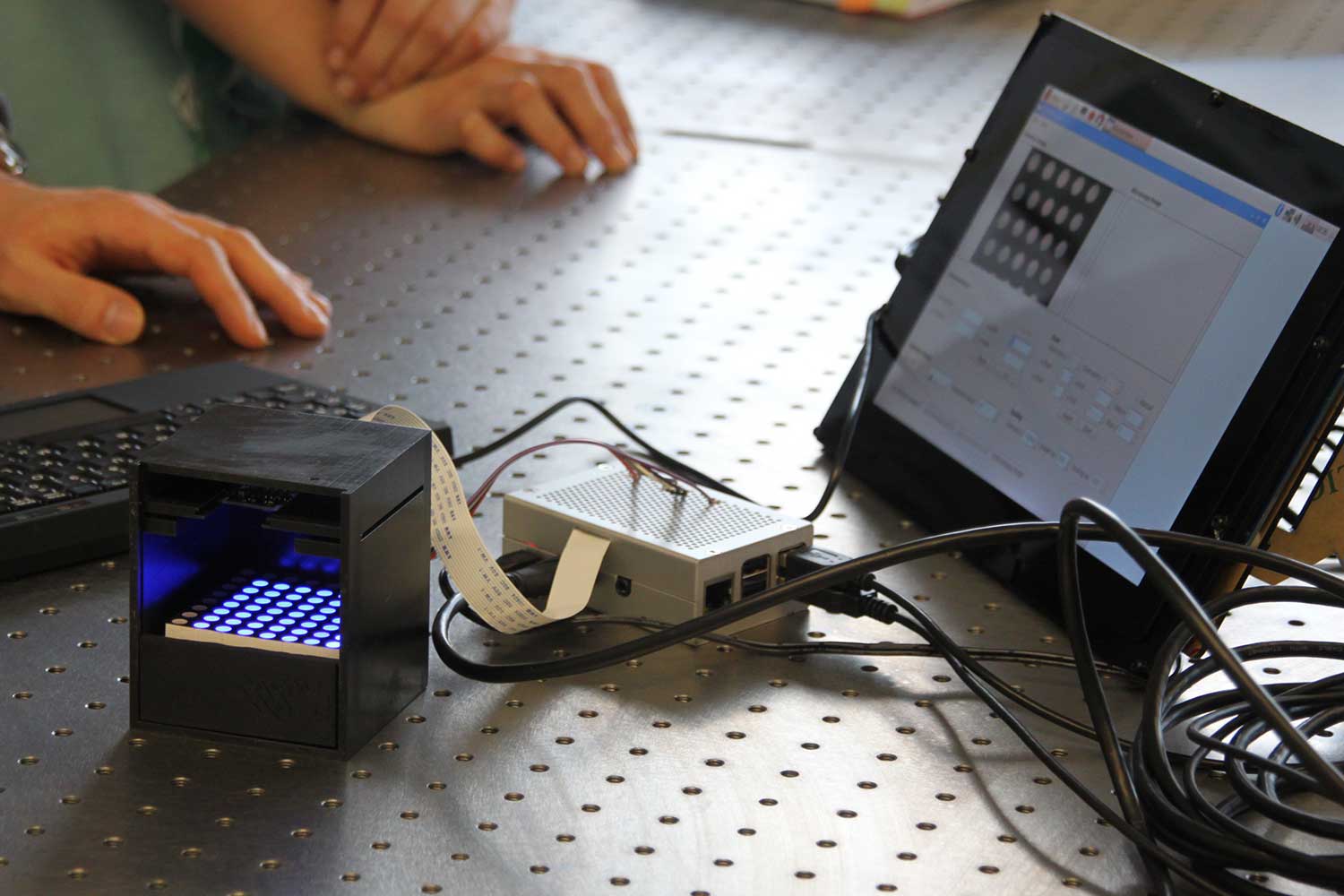

Die blauen LEDs können einzeln über das Tablett angesteuert oder es können dynamische Lichtmuster erzeugt werden. Bildnachweis: Andrea Hoferichter/TU Braunschweig

Wasisto: Der Halbleiter Galliumitrid ist so etwas wie das neue Silizium. Silizium ist mittlerweile gut verstanden und wissenschaftlich praktisch ausgereizt. Mit Galliumnitrid öffnen sich sozusagen ganz neue Türen. Zum Beispiel können elektronische Bauteile noch leistungsstärker werden. In unserer Arbeitsgruppe OptoSense wollen wir mit dem Material neue Plattformen für Sensoren entwickeln, die in Zukunft zum Beispiel in der Biomedizin und für Schadstoffmessungen zum Einsatz kommen können. Wir arbeiten an der Elektronik, an optischen Komponenten, an Energierückgewinnung und Energieversorgung. Und wir wollen nicht nur irgendwie messen, sondern selektiv und hoch präzise. Deshalb arbeiten wir auch eng mit der PTB zusammen.

Strempel: Mittlerweile arbeiten weltweit viele Forscher mit Galliumnitrid. Die Community ist schon ziemlich groß. Der Boom begann in den 1990ern, als aus dem Material die erste blaue Leuchtdiode (LED) hergestellt werden konnte. Dafür gab es 2014 auch den Nobelpreis für Physik.

Scholz: Genau. Davor gab es nur die roten und grünen LEDs, wie man sie aus dem Elektronikbaukasten kennt. Erst mit den blauen Leuchtdioden aus Galliumnitrid konnte auch weißes Licht gemischt werden. Das war der Durchbruch. Dann gab es viele neue Anwendungen in der Beleuchtungstechnik und Unterhaltungselektronik, aber auch in der Wissenschaft, für Laser zum Beispiel.

Granz: Wir wollen aber noch einen Schritt weiter gehen, denn Galliumnitrid hat auch hervorragende elektrische Eigenschaften. So könnte die ganze elektronische Umgebung eines Sensors, zum Beispiel Transistoren, statt aus Silizium aus Galliumnitrid gebaut werden. Auch das zurzeit gängige Sensormaterial Zinkoxid könnte durch Galliumnitrid ersetzt werden. Es wäre also denkbar, ganze Sensorsysteme allein auf Galliumnitrid aufzubauen, was vor allem bei der weiteren Miniaturisierung helfen würde.

Welche Rolle spielt Ihre Gruppe in der Galliumnitrid-Community?

Wasisto: Wir sind eine der führenden Gruppen weltweit. Besonders weil wir den Halbleiter nicht flächig einsetzen sondern vertikal, also dreidimensional, zum Beispiel als Nanodrähte oder Nanofinnen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Der einzige direkte Konkurrent auf dem Gebiet der Galliumnitrid-3D-Leistungselektronik ist ein Team am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology, in den USA. Wenn wir auf einer Konferenz sind, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten in Orlando und San Francisco, und die MIT-Forscher halten Vorträge, fragen wir immer sehr kritisch nach (lacht). Umgekehrt aber natürlich auch.

Wie wichtig sind solche internationale Konferenzen?

Wasisto: Sehr wichtig, allein schon um mit der eigenen Forschung international sichtbar zu werden.

Granz: Die Konferenzen sind aber auch wichtig, um herauszufinden, ob das, was man macht, überhaupt noch relevant und ob es für die Industrie interessant ist.

Wasisto: Ja, nur im Labor vor sich hin zu forschen, das bringt nichts. Dann weiß niemand, was wir tun. Auch das Publizieren in renommierten Fachblättern ist deshalb sehr wichtig. Zum Beispiel habe ich einmal einen Anruf aus der Industrie wegen eines unserer Projekte bekommen. Die hatten Interesse an einer patentierten Technologie. Ohne Tagungen und Veröffentlichungen dazu hätte es diese Anfrage vermutlich nie gegeben.

Granz: Allerdings will das wissenschaftliche Schreiben auch erst mal gelernt sein. Am Anfang schickt man einen Entwurf an den Betreuer, an die Co-Autoren und Gutachter und dann kommt der Text komplett rot zurück, voll mit Korrekturen, Fragen, Verbesserungsvorschlägen. Mit der Zeit bekommt man aber ein Gefühl dafür und es geht leichter von der Hand.

Wasisto: Das ist ganz normal, das ging mir damals auch so. Da darf man einfach nicht aufgeben. Aber es ist auch eine sehr gute Vorbereitung für die Promotion. Spätestens dann muss man sich ja solchen Fragen stellen. Und dann sind sie nur noch so etwas wie Frequently Asked Questions, FAQs, die man leicht beantworten kann. Ich jedenfalls war bei meiner Promotion aus genau diesem Grund ziemlich entspannt.

Wie international ist das OptoSense-Team?

Granz: Auf unserer letzten Weihnachtsfeier wurde ein Diagramm gezeigt. Da konnte man sehen, dass in unserer Gruppe ungefähr genauso viele Deutsche arbeiten wie Menschen aus Indonesien, Russland, Spanien oder China. Wir sind in den letzten Jahren immer internationaler geworden. Und das ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf die globale Arbeitswelt. Denn wir lernen schon jetzt, wie Menschen aus anderen Ländern wissenschaftlich arbeiten und was man im sozialen Bereich beachten muss.

Wasisto: Mir persönlich ist natürlich die Verbindung zu Indonesien besonders wichtig. Viele Forscher gehen wie ich in andere Länder, um dort zu promovieren oder zu arbeiten. Dabei wäre es auch wünschenswert, gut ausgebildete Ingenieure und Wissenschaftler im Land zu halten. Deshalb habe ich das IG-Nano ins Leben gerufen, das Deutsch-Indonesische Zentrum für Nano- und Quantentechnologie. Wir unterstützen die Wissenschaftler dort, können aber mit ihrer Hilfe auch unsere Forschung voranbringen. Das ist eine echte Win-Win-Situation.

Text: Andrea Hoferichter