Ressource Kulturerbe Professorin Elisabeth Endres zur gemeinsamen Ausstellung mit dem Landesamt für Denkmalpflege

Was können wir vom Kulturerbe für das Bauen der Zukunft lernen? Welches Potenzial für den Klimaschutz steckt in den Baudenkmalen? Und welche neuen Anforderungen an das Bauwesen resultieren daraus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt „Ressource Kulturerbe“ des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege und des Instituts für Bauklimatik und Energie der Architektur (IBEA) an der Technischen Universität Braunschweig. Aus Anlass der Ausstellung berichtet IBEA-Leiterin Professorin Elisabeth Endres, warum der Bestand in die erste Reihe bei Architekt*innen und in der Lehre rücken sollte.

Professorin Elisabeth Endres: „Unsere Komfort-Anforderungen sind zu hoch.“ Bildnachweis: Markus Hörster/TU Braunschweig

Frau Professorin Endres, Denkmalschutz und Klimaschutz geht das zusammen?

Ziel der Ausstellung „Ressource Kulturerbe“ ist es auch zu zeigen, dass diese beiden Aspekte keinen Widerspruch darstellen müssen. Die Denkmäler stammen aus einer Zeit, als andere Anforderungen an Gebäude gestellt wurden, vor allem bezogen auf den Komfort. Viele unserer heutigen Probleme sind dadurch verursacht. Was wir von den Denkmälern lernen können, ist, wie einfach man früher gebaut hat und zurechtgekommen ist.

Ein anderer Aspekt, warum das Kulturerbe ein großes Potenzial für den Klimaschutz bietet, sind die „Grauen Energien“, die in den Materialien und Konstruktionen enthalten sind. Deshalb haben wir in der Ausstellung auch die These „Klug Bilanzieren statt stumpf Rechnen“ mit aufgenommen. Es geht eben nicht nur um den Betrieb eines Gebäudes, sondern auch um dessen Langlebigkeit und um die Energie, die verbraucht wurde, um ein Bauwerk zu errichten.

Was können wir aus dem traditionellen Wissen in die Zukunft transferieren?

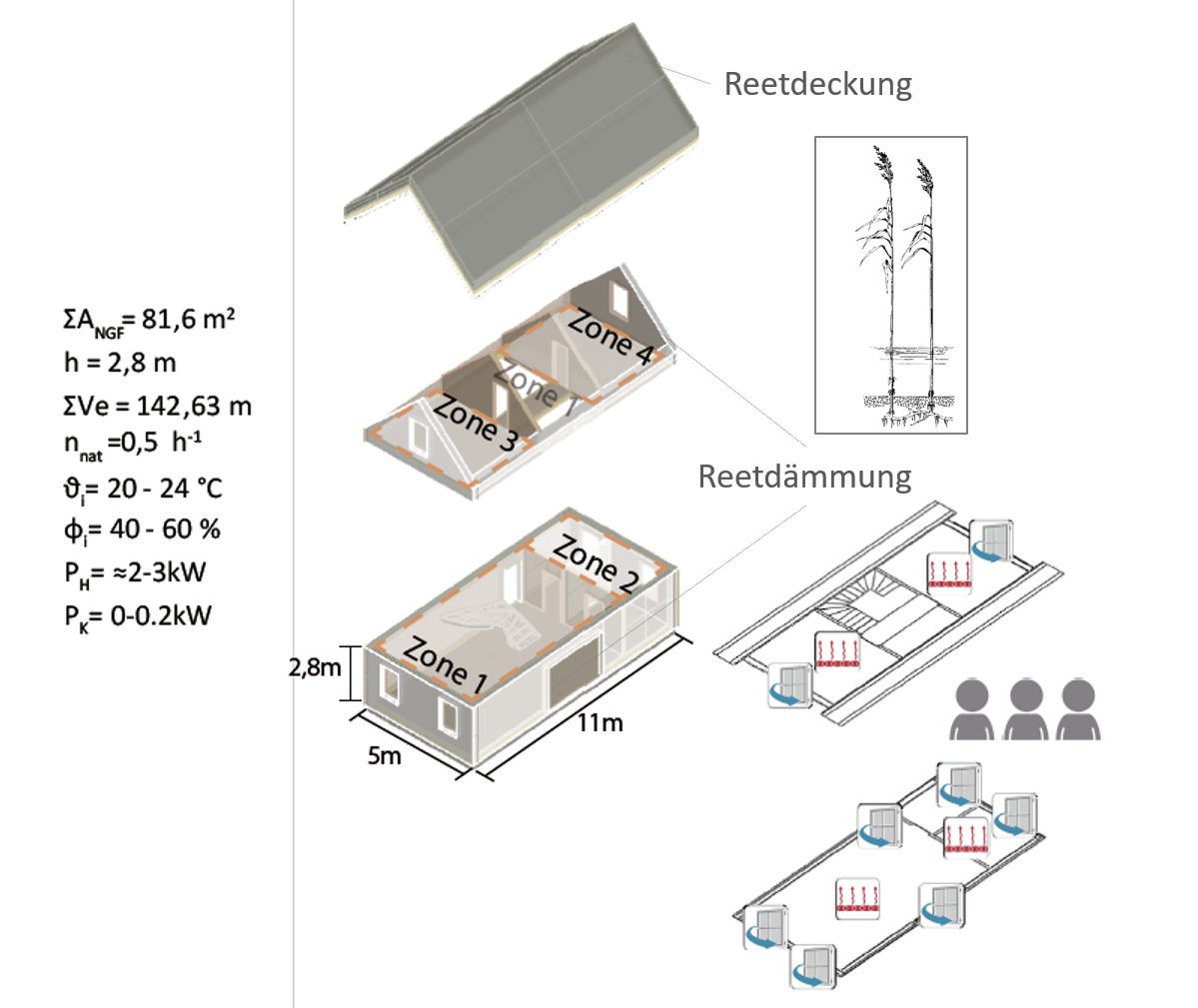

Zum Beispiel die Reparaturfähigkeit. Im Projekt „Reet reloaded“ mit dem Institut für Entwerfen und Gebäudelehre von Professorin Almut Grüntuch-Ernst schauen wir uns genau das an. Der Mangel an Komponenten hat früher sortenreines Bauen erlaubt. Es ist ein großer Vorteil, dieses Wissen durch die Denkmäler zu haben: wie einfach und reparaturfähig Verbindungen sein können, wie langlebig Hauptbauteile sind und wie man sie austauschen kann, wenn sie beispielsweise verwittert sind, wie Fassadenschutzbereiche oder Dachdeckungen.

Außerdem ist es wichtig, wieder regional zu denken und regionale Baustoffe und Traditionen zu bewahren. Dazu haben wir in der Ausstellung eine weitere These formuliert: „Zurück zum Ort: Tradition als Potenzial“. Ein einfaches wie eingängiges Beispiel: Flachgeneigte Dächer findet man eher in schneereichen Gebieten, in Regionen mit viel Regen sehen wir bis heute sehr steile Dächer. Von diesen lokalen Bauweisen können wir lernen, um auch wieder einfacher und klimaresilienter zu bauen.

Beim Projekt „Reet reloaded“ schauen sich die Architekturstudierenden Reetdächer auf Sylt und messen diese auch hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Performance. Bildnachweis: IBEA/TU Braunschweig

Sind unsere Anforderungen an Gebäude heute zu hoch?

Eine wesentliche Stellschraube sind unsere Komfortanforderungen, die zu hoch sind. Jetzt sind wir gerade gezwungen – auch an unserer Universität –, mit niedrigeren Temperaturen in Büros und Wohnräumen zurecht zu kommen und auch wenn es brutal ist, es wird etwas bewirken, hoffe ich. Muss zum Beispiel jeder Raum in einem Gebäude – ob genutzt oder nicht – die gleiche Temperatur haben? Dass man sich in jedem Raum bewegen kann, ohne etwas ändern zu müssen und das Haus mir dient und Energie zugeschoben wird, sodass ich mich maximal wohl fühle, ist meiner Meinung nach das falsche Anspruchsdenken ans Gebäude. Da muss in der Gesellschaft ein Umdenken passieren.

Die zukünftigen Sommer werden uns mit zunehmenden Hitzeperioden vor Herausforderungen stellen. Wenn wir hierbei ebenso hohe Ansprüche haben, wird es schwierig werden, die Gebäude auf einfache Weise nutzen zu können – vor allem den neueren Gebäudebestand mit hohen Verglasungsanteilen.

Eine Frage ist ja auch, ob man die Nutzungszeiten von Gebäuden erhöhen sollte. Viele Gebäude stehen nachmittags und abends leer. Vielleicht sind sie nicht maximal ideal für diese oder jene Nutzung, aber dafür für eine andere.

Stichwort: Energieeffizienz. Sind die Gebäude auf die Zukunft vorbereitet?

Man fragt sich ja beim Bestand immer, warum funktioniert das Gebäude bereits so lange – auch klimatechnisch? Also: Die meisten Bestandsbauten sind schon gut vorbereitet. Ich bin nicht gegen Energieeffizienzoptimierung, aber die Frage ist, wie viel kostet uns der Kampf um die letzte eingesparte Kilowattstunde.

Gegen das Dämmen der obersten Geschossdecke sagt niemand etwas. Und: Die Dämmung von Geschoss- und Kellerdecken ist bauphysikalisch effizienter im Vergleich zu mancher Außenwanddämmung, die mit hohem Aufwand sowie Veränderung im Erscheinungsbild aufgebracht wird. Wenn man ein neues Dach baut und das ordentlich dämmt, ist dies kein Problem, ebenso der Einbau besserer Scheiben. Mit solchen Maßnahmen kann ich schon viel Behaglichkeit schaffen und Energie einsparen. Oftmals wird gleich übertrieben und einem Effizienzhausstandard nachgelaufen, ohne zu überlegen, ob Aufwand zu Nutzen angemessen ist. Dazu gehört auch das Hinterfragen von Technikeinsatz zum Energiesparen, beispielsweise zentrale Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung.

Aus meiner Sicht gilt es, in Bauvorhaben ein Ziel zu definieren, und zwar den umweltverträglichen Betrieb des Gebäudes. Dieser kann durch ein effizientes Gebäude erreicht werden, eine hohe Suffizienz im Umgang und/oder den Einsatz erneuerbarer Energien. Es gilt, dringend zu handeln im Bestand und in der breiten Masse Erfolge zu erzielen, nicht nur in einzelnen Pilotprojekten eine maximale Effizienz zu erreichen.

Die Gebäude sind bereit, denke ich, aber wir nicht so richtig. Unsere Planungsprozesse, die Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI), die Vorschriften und Normen, all diese Themen sind immer auf den Neubau ausgerichtet. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, Häuser richtig zu untersuchen und auch die Vorteile zu sehen und nicht nur die Fehler des Hauses.

Was müsste sich hier ändern?

Unsere Förderlandschaft muss sich komplett ändern. Die Förderprogramme sind aus den 1990er-Jahren weitergeschrieben worden. Man muss neu überlegen, was wir heute eigentlich benötigen. Ebenso müsste das Gebäudeenergiegesetz viel mehr auf den Bestand abgestimmt werden. Grundsätzlich sollte der Umbau stärker gefördert werden als der Neubau.

Auch in der Honorarordnung müsste man viel mehr mit den erprobten dynamischen Werkzeugen und Messungen arbeiten, um die tatsächliche Performance darzustellen und nicht statisch Kennzahlen im Bestand rechnen. Dieses Vorgehen wird den Gebäuden nie gerecht. Das Gute am Bestand ist, dass wir viel mehr erfahren können, wenn wir richtig hinschauen. Das ist momentan jedoch kein Teil unserer Planungskultur.

Sollten sich diese Überlegungen auch auf die Architekturlehre auswirken?

Ich habe kürzlich etwas provokativ gesagt, dass die Studierenden im Bachelor Architektur keinen Neubau mehr planen dürften. Der Vorschlag war: Wir lehren das Bachelor-Curriculum am Bestand und im Master erfolgt die „Kür“ des Neubaus. Das umzusetzen wäre natürlich radikal in der Architekturausbildung, aber den Bestand und das Weiterbauen der vorhandenen Strukturen stärker in die Lehrpläne zu integrieren, ist sehr wünschenswert und notwendig, da sich auch die Haltung in der Architekt*innenschaft ändern sollte. Bauen im Bestand ist nicht so attraktiv, vielleicht auch weil es dann nicht um die „Erstautorenschaft“ geht. In meiner Studienzeit galten die Architekt*innen, die im Bestand agieren, als „zweite Reihe“-Gestalter*innen. Da hat sich nicht viel geändert, aber die Dringlichkeit und der Handlungsbedarf ist höher denn je und das Thema gehört in die erste Reihe.

Der Bestand muss auch in der Architekt*innenschaft ein ganz anderes Standing bekommen. Das schaffen wir nur dann, wenn wir es auch in der Lehre starten. Wir sollten uns mit den Studierenden mehr den Bestand anschauen, wie es das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt (GTAS) bereits im Projekt zum ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude am Bohlweg hier in Braunschweig getan hat oder beim gemeinsamen Projekt in der Eifel mit Professorin Vanessa Miriam Carlow.

Und auch bei „Reet reloaded“ haben wir uns die Dächer vor Ort auf Sylt angesehen und messen diese aktuell hinsichtlich der bauphysikalischen Performance. Dort haben wir uns mit einem Dachdecker, der Reetdächer baut, getroffen und diskutiert. Und auch am Hagenmarkt haben wir auf einen traditionellen Baustoff geschaut: Lehm. Diesen Baustoff zu erkunden, ist mir besonders wichtig. Und zwar nicht zurückgewandt!

Fortschritt hat immer etwas mit nach vorne schauen zu tun, aber er kann sich aus dem Blick zurück entwickeln. Das sage ich auch den Studierenden: Man muss mit offenen Augen durch die Welt laufen.